2016年1月3日,上午,我慕名來到了無錫東林書院,吸引我的主要原因就是“風聲雨聲讀書聲聲聲入耳,家事國事天下事事事關心”這副流傳甚廣的對聯。東林書院,位於江蘇省無錫市解放東路867號,亦名龜山書院,是我國古代最著名的書院之一。東林書院創建於北宋政和元年即公元1111年,是當時北宋理學家程顥、程頤的嫡傳弟子、知名學者楊時在江南長期講學的地方。

北宋政和元年(1111年),無錫官員李夔陪同著名學者楊時到無錫南門保安寺遊覽。楊時見這裡臨伯瀆港,前臨清流,周圍古木森天與鬱鬱蔥蔥的廬山東林寺頗為相似,是一個研究和傳授學問的理想場所,便有意長期在此講學。李夔知道楊時的意思後,全力贊同,於是定此學社為“東林”,前後長達18年之久(1111年-1129年)。楊時去世後,楊時的學生在無錫縣城的東林書院所在地為他建了一祠堂——道南祠,取楊時學成南歸時老師程頤對他說過一句讚美的話:“吾道南矣!”。後來書院因年久失修而荒廢。楊時離開後,東林書院便逐漸荒廢了。

元至正十年(公元1350年),有僧人秋潭在原址上建東林庵,學舍被闢為東林庵。百年後的明代,無錫人邵寶(1460—1527,號“二泉先生”)因幼年時曾在此讀書,出仕後曾力圖在原址修復東林書院,但種種原因沒有實現。明朝萬曆三十二年,也就是公元1604年,由東林學者顧憲成等人重興修復並在此聚眾講學,他們倡導“讀書、講學、愛國”的精神,引起全國學者普遍響應,一時聲名大著。東林書院成為江南地區人文薈萃之區和議論國事的主要輿論中心。

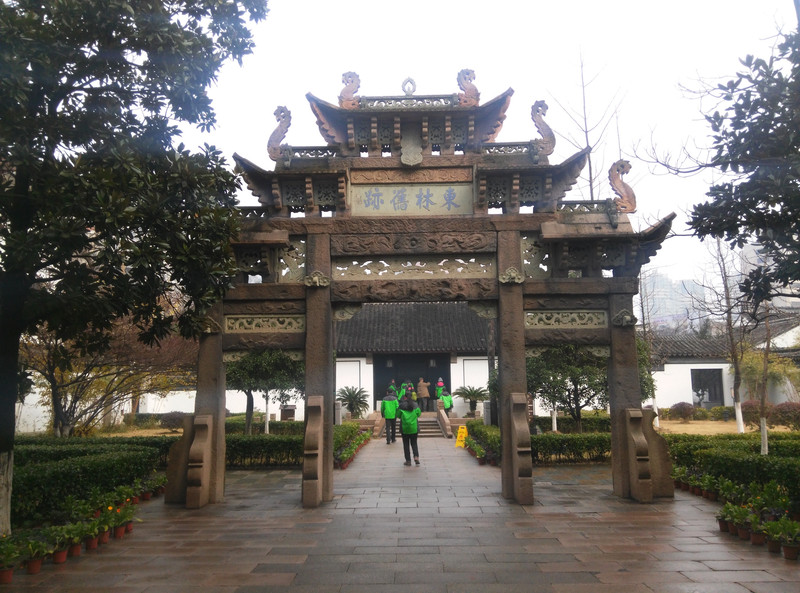

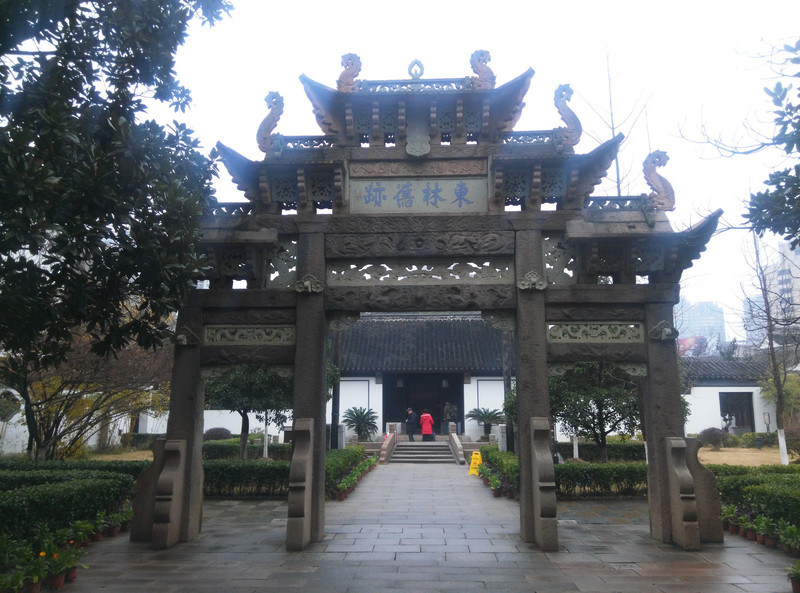

東林領袖顧憲成所撰 “風聲雨聲讀書聲聲聲入耳,家事國事天下事事事關心”這副胸懷遠大抱負之名聯已被廣為傳誦,成為許多學人、志士的共同心聲和座右銘,對我國傳統文化思想發展促進極大。東林書院雖一席片壤,但它在我國政治、思想、文化及教育史上均佔有一定地位。東林先賢為官清廉、講學風、講正氣、躬行實踐、銳意圖新及熱忱的愛國思想是我國古代的優秀文化遺產的一個重要組成部分。其倡“實學以救世”、視“天下為己任”的東林精神延綿四百餘年而生生不息,萬世流芳。東林書院經過全面修復,佔地面積13000平方米,建築面積2800平方米。書院內石坊高聳,屋宇鱗比,綠蔭碧水,草茵花香,基本呈現明清鼎盛時期格局風貌。書院內的主要景點有石牌坊、泮池、東林精舍、麗澤堂、依庸堂、燕居廟、三公祠、東西長廊、來复齋、尋樂處、心鑑齋、小辨齋、再得草廬、時雨齋、道南祠、東林報功祠等主要建築。

東林書院大門始建於明萬曆間。計三楹,榜曰:東林書院。原在院前七箭河附近,後河塞門廢。 1994年重建於此。原懸門聯曰:此日今還再,當年道果南。此聯引用書院創始人宋代楊時典故。他曾撰有《此日不再得·示同學》長詩,勉勵學人珍惜時間,刻意攻讀,否則時去不返,難以再得。明代書院修復重開講事,故曰:此日今還在。另外,楊時一次南歸時,其師程顥目送他曰:“吾道南矣”。後楊時居東林長期講學,故曰:當年道果南。原聯久佚,現聯由無錫著名學者錢偉長重新題寫。

東林書院石牌坊始建於明萬曆三十二年(1604)。又稱馬頭牌坊,是書院的標誌與象徵。它位於書院建築群導入部位,起烘托整個建築作用,使書院建築顯得莊重、古樸。天啟六年(1626)閹黨毀書院,石坊同時被毀。明代原石坊上題“觀海來游”、“洛閩中樞”等字樣。清康熙年間改建木坊。乾隆五年(1740)恢復石坊,坊額上改題“東林舊跡”、“後學津梁”字樣。此坊為三間四柱五樓構架,通高7.24米。石坊上雕飾有二龍戲珠、丹鳳朝陽、獅子滾繡球、鯉魚跳龍門等精美圖案。通體設計合理,結構嚴謹,堪稱為石構建築珍品。

東林書院旗桿石系前代原址遺物。位於石坊後甬道兩側,每塊約100厘米見方。厚約15厘米。中鑿圓孔,孔徑25厘米左右。為書院講學期間懸掛院旗之用。據文獻記載,旗桿木製,固定於基石上。旗桿上懸長方形旗幟,左右各一面。左側旗上有“聲徹瓊林”四字,右側旗上有“香飄桂殿”四字。瓊林指宋代朝廷在京城汴京瓊林苑宴賀新及第進士處。科舉時代又稱及第為折桂。明代東林講學又有“東林社”子兼習舉業,做到講學科舉兩者兼顧,為社會國家培養人才。

東林書院泮池始鑿於明萬曆三十二年(1604)。明代稱之為月河。深約2.5米,寬約6米,長約60米,東西橫貫道南祠與東林精舍門前,呈半圓形,黃石駁岸,上架橋。其來歷與古代學宮前所鑿泮池涵義完全一樣。明代泮池現仍深埋地下,距地面約70公分。 1994年,在發掘明代泮池的基礎上,改砌方池與拱形小橋,現今泮池僅為原月河的六分之一,深與原河保持一致。它是講學的象徵建築。

東林精舍原為東林書院內大門,又稱為“儀門”。萬曆三十二年(1604)建。明崇禎二年(1629),無錫吳桂森重建此門,併題顏曰:“東林精舍”,精舍即指學舍。吳桂森是明代東林書院被毀後應旨修復書院第一人,也是東林書院山長,東林學派知名學者。現存“東林精舍”、“洛閩中樞”磚雕門額均係清乾隆初年遺物,是書院紀念建築的歷史見證。

洛閩中樞,洛指“洛學”,即北宋二程(顥、頤)之學。因二程兄弟為河南洛陽人。閩指福建朱熹“閩學”。中樞指重要部分或中心部分。此處喻指東林書院創辦人楊時。他系二程高足,朱熹是他的三傳弟子,他對宋代理學南傳作出重大貢獻。他將洛學南傳後,成為閩學的鼻祖。朱熹成為理學集大成者。這一磚雕內容,反映了東林學派繼承推崇程朱理學的思想主張。

麗澤堂始建於明萬曆三十二年(1604)。麗,連接意;澤,水。兩澤相麗,萬物滋益。此處以麗澤名堂,借喻朋友之間相互切磋講學。該堂名由東林首領顧憲成親自擬取,就是以文會友,以友輔仁。顧憲成指出:“學問須大家商量,須用大家幫扶,方可得手。 ”並要求學人:“並膽同心,細細參求,細細理會,未知的要與剖明,已知的要與印證,未能的要與體驗,已能的要與保持。 ”始終強調“實學”、“實用”、“實益”的務實學風。天啟六年(1626),該堂被拆毀,崇禎二年修復。麗澤堂是東林書院會眾講學的重要場所。當時,吳越江南士友及全國各地學人同志聯翩來集,會聚此堂討論,經常師眾盈庭,盛況空前。

依庸堂始建於明萬曆三十二年(1604)。即依乎《中庸》之意。此堂為東林書院主體建築,是東林大會之前舉行講學禮儀之所,被稱為東林學派學術領地像徵。“風聲雨聲讀書聲聲聲入耳,家事國事天下事事事關心”這副天下聞名的對聯爲東林領袖顧憲成所撰,是東林志士讀書講學而不忘國家安危的真實寫照。此聯現懸於依庸堂,為廖沫沙於1982年手書。

燕居廟始建於明萬曆三十八年(1610),中設几案,奉木主,為祀至聖先師孔子專祠。燕居取自《論語·述而》“子之燕居,申申如也”,即“宴居”,閒居之意。書院為社會私家講學之所,它有別於府縣學宮孔子的“大成殿”,故取“燕居”名祠。大殿東西兩側分別設典籍室、祭器室,是專門貯藏書院經籍圖書及祭器樂器之所。

三公祠始建於清順治十二年(1655)。為東林山長、無錫高世泰捐資營構。其功用為專祀明代常州知府、潛江歐陽東鳳、明常州繼任知府、漳浦曾櫻,以及明無錫知縣、峽江林宰三人。他們在明萬曆至天啟間書院修復、道南祠保護及東林學者後裔受閹黨迫害時據理力爭,主持公道,一身正氣,保護有功,深受地方人民愛戴。同時,他們也遭閹黨詆毀,皆被列入《東林黨人榜》而受到打擊迫害。清咸豐間,祠毀。同治十年(1871)重建。左一間為書房,右為正殿。

晚翠山房建於清代,民國三十六年(1947)重修,現建築為1994年在原址重建。為書院講學書齋之一。晚翠,一般指樹木經冬仍保持鮮豔綠色,或日沈西斜之際蒼翠景色,此處兩者涵義兼而有之。因為,此建築位於書院主體建築中軸線西側長廊外,故與後一層含義較為貼近。山房,本指山中房屋,此處指幽靜讀書之所。此建築為三間捲棚頂。內懸掛有前代所題“晚翠山房”匾。另懸柱聯曰“茶熟酒香客到,月明風細花開”。

來复齋始建於明崇禎二年(1629)。 1994年重興修復。為東林山長、知名學者吳桂森書齋。天啟六年(1626),閹黨禍興,東林書院除道南祠外其他建築全被拆毀。崇禎帝即位後,下旨修復東林書院,因當時人們尚心有餘悸,皆環顧不敢響應。無錫吳桂森得旨大悅,個人單獨捐資修麗澤堂及書院內大門,名曰東林精舍。並於麗澤堂西側建來复齋三楹,作為個人燕息居業地。同時主持東林書院講學之事。 “來复”一名取自《周易》“反復其道,七日來复”。原意指“欲速反之與復而得其道,不可過遠,唯七日則來复,乃合於道也。”寓意是藉指很快恢復東林講學之事。

尋樂處位於依庸堂西側,清乾隆二年(1737)由金匱知縣王允謙構建。為來學者偃息之所。尋樂處由邑人華豫原題名。清代又稱得樂處、賢樂處或尋樂齋等。王允謙撰有《尋樂齋記》,其齋名“蓋取明道(程顥)先生所得於周子(敦頤)之語也”。意為反复探尋,領悟先賢奧旨,則樂在其中。勉勵師眾勤奮學業。

心鑑齋始建明代,書院重要書齋之一。為高攀龍門人丹陽周彥文(號季純)在東林書院就學的專門起居書齋。他於明萬曆四十七年(1619)春,決志專住東林,長期就學高攀龍,並將高攀龍日常講授微言奧旨,記錄成帙。其所撰《東林景逸高夫子論學語序》一文,即於明天啟四年(1624)歲季冬望日“書於東林書院心鑑齋中”。其所輯錄高氏論學語被收入《高子遺書》中。其內容對於學之脈絡,道之源委,知性複性,本體工夫等均有補益作用。

東林書院的東西長廊始建於明代。此為我國古代常見的“廊院制”組合形式。即書院講學主體建築軸線兩側以長廊連接,使各堂室齋舍內外相通,晨啟昏閉,晴雨通行,極為稱便。同時,各院落的空間組合自然又富有變化,對陶冶學人情操起到良好作用。此廊明天啟五年(1625)被閹黨拆毀,清康熙年間修復。民國三十六年(1947)又加重修,一直沿存至今。現廊內壁間置有書院明、清以來歷代重修碑刻二十餘方。其中另有明代文徵明著名《停雲館法帖》原石三方及東林學者鄒之麟墨蹟之碑。均堪稱明代書法精品。

東林書院的小辨齋始建於明萬曆三十三年(1605),為顧允成在城中讀書講學處。顧憲成兄弟為方便東林講學,在書院建成後次年由顧憲成仲兄顧自成督理建造。與顧允成同年,明代著名戲劇家湯顯祖親自撰寫齋記,雲:用小辨齋“以名其居,稱名以小而取數大”。顧允成著述《小辨齋偶存》一書亦由此齋得名。顧允成系東林八君子之一,他性格好靜,平常角巾布鞋,衣食簡樸無華。望之如木雞,其言吶吶。唯對世道人心、王霸、義利、忠佞、儒釋等大是非,斤斤計較,針芒辨析,從不含混。顧允成於明萬曆三十五年(1607)六月下旬,即病逝於此齋內。享年五十四歲。

再得草廬始建於清順治十一年(1655),由無錫高世泰建。草廬因楊時詩作《此日不再得.示同學》而命名。為清初學者、東林書院山長高世泰讀書講學重要場所。高世泰為高攀龍之侄,生於明萬曆三十二年(1604),他辭官歸里後“主東林書院三十餘年”講學。於清康熙十六年卒,享年七十三歲。是明清鼎革之際,東林建築修復與講事振興的承先啟後的重要人物。另外,清雍正刊本《東林書院志》一書亦於雍正十年三月上浣編定完稿於再得草廬內。

時雨齋位於依庸堂右。清乾隆二年(1737)由金匱知縣王允謙構建。清雍正四年(1726),無錫縣東境析置金匱縣。王允謙蒞任次年後構建此齋,以為鄉邑士子課藝休息之地。此齋為清代正式課習舉業之所,標示書院講學向官學轉化開始。該齋所建,時值夏五月,天久不雨,甫落成而雨適至,邑紳華豫原顏曰“時雨齋”。王允謙撰有《時雨齋記》。這是地方官府對修講所、增師儒、注重培養人才的具體反映。

東林書院的道南祠始建於明萬曆三十二年(1604),為祀書院創始人宋代楊時及其弟子門人專祠。因楊時南歸故里時,其師程顥目送之曰“吾道南矣”,故取“道南”名祠。意將道學傳之南方。該祠當年用官資建造,係無錫地方鄉賢祠之一。明天啟年間閹黨毀書院,道南祠獲存。計有大門、前堂、享堂等。道南祠內祀宋代楊時及明清東林學者等約八十餘人,均經官府批准入祠。是標榜前賢、激勵後學的重要場所。東林開講事,各地官員、學者人等均入祠中,拜謁先賢。

東林報功祠始建於清道光年間,為專祀宋至清代歷朝對東林書院修復、保護、捐助等地方各界有功之官佐、宿儒、士紳、賢達等。該祠建成,當年延請李鴻章題書祠名,由鄒鳴鶴撰記,由當時錫邑書法名家鄒安鬯 (暢)書碑。原碑現仍存祠內。

書院到了元代時一度荒廢。僧人月秋潭在書院遺址左偏處建東林庵。成化二十年(1484)僧信諒重修。當時東林庵四周遍植桃花,清明時節,遊人如織、騷人興會,為無錫城東著名賞桃勝地,因而有“東林庵里看桃花”之諺語廣為流傳。

明代時書院東側有一內護城河,因形似弓背而名“弓河”。原河隨歷史變遷已被填沒。 2004年重新修復開挖,因客觀條件限制,恢復其中的200米及明式碼頭,其南端尚保存有明代弓河黃石駁岸約25米。高攀龍曾作詩“閒來觀物妙,靜後見人親”,因此碼頭命名為“觀妙”,兩旁懸掛對聯“雲開青嶂峰當筆,水落銀河月是弓”。書院東側以弓河為界,不設圍牆,使典雅秀麗的東林舊跡直接呈現於路人眼簾。

無錫自古尊師重教,讀書之風蔚然。正心亭內所懸匾額仿原無錫孔廟前牌樓上匾額複製,原匾現在無錫市博物館內。匾額上紀念旌表的皆為無錫歷代科考中的佼佼者。無錫共有五名狀元、三名榜眼、六名探花、六百多名進士,並有“一榜九進士”、“六科三解元”等美談流傳至今。東林先賢顧憲成、高攀龍、葉茂才名列其中。

今天的東林書院安靜地躲在流水潺潺、樹木蔥蘢之中,微閉雙目,似笑非笑,任爾俗世紅塵、任爾繁擾喧囂。我走在裡面,觸目所及之處,處處皆是古意,宛如世外桃源,讓人賞心悅目,耳邊彷彿傳來了“風聲雨聲讀書聲聲聲入耳,家事國事天下事事事關心”的聲音。多少年前,一代又一代的儒生士子,將熱切悲憫的目光從學舍書院轉向窗外,在這種東林精神的感召下,將自身命運義無反顧地投入國家命運的滾滾洪流之中,他們變得不再怯懦,不再畏懼,目光堅定而又清澈。他們之中,寧願荷鋤採菊東山,也不為五斗米折腰者有之;錚錚鐵骨、敢於當廷斥罵權奸閹豎,不畏斧鉞加身、油烹湯煮者有之;信守道德信念,絕不同流合污,出淤泥而不染者有之;身居高位卻至死不貪一物、室如懸罄者有之;一生為民請命,造福地方,卻遭遇貶謫,客死羈旅者有之;身逢亂世,將生死置之度外,以一己之力獨木支持將傾之大廈,意圖力挽狂瀾者亦有之。這一切的緣由,皆匯聚為兩個字:責任。對國家負責,對百姓負責,對自己負責。

想到這些,我的雙眼便漸漸模糊,我的眼中,此刻不再有華亭美榭,不再有鳥語花香,不再有疏影橫斜,暗香浮動,而是耳邊書聲琅琅,眼前人影瞳瞳,突然有霹靂之聲傳來,門外,黑雲滾滾,濁浪滔天,他們整頓衣衫,收起書笥,拜別老師,一個接一個從書院走出去,從此天涯永別。孤單的身影,裹挾在風雨之中,但無一不目光決絕,步伐堅定。我伸出手,想挽留他們,想勸他們不要走,但只有徒勞而已。我惟有目送著他們,就這樣淚眼婆娑地看著那些背影,漸漸消失在視線之中。那些堅定的背影,是士人鐵骨錚錚的脊梁,更是東林精神的延續。