2016年1月3日,我匆匆忙忙吃了午餐,馬上就趕到了位於無錫市太湖廣場南側的無錫博物院。無錫博物院成立於2007年10月15日,是由原無錫革命陳列館、無錫博物館和無錫科普館“三館合一”組建而成,新館於2008年10月1日正式對外開放,建築面積71000平方米,是無錫市目前最大的公共文化服務設施。整個建築採用現代化全鋼架結構,造型厚重,兼具吳地的水文化靈性,體現了“水光石色”的設計理念,是無錫的標誌性建築。此外,無錫博物院“一院帶五館”,下轄周懷民藏畫館、無錫中國民族工商業博物館、張聞天舊居、無錫碑刻陳列館、程及美術館等五個專題館。

因為我下午還要趕回崑山,時間很緊,所以我就沒有去參觀下轄的五個專題館,只是在博物院走馬觀花地快速瀏覽了一下反映無錫地域文化特色、彰顯無錫城市獨特的個性魅力的十一個常設展覽和一個臨展。無錫博物院的規模在國內同等地級城市中算得上是首屈一指了,面積很大,分為東、中、西三個區域,展廳分佈於整座建築的上下五層,地下一層,地上四層。

我參觀的第一個展覽是《吳風錫韻——無錫城市故事》,展覽地點在無錫博物院西區一層展廳。從新石器時代晚期開始,這片瀕臨太湖的土地變得更加活躍。良渚文化高城墩遺址與馬橋文化佘城遺址的發現表明,無錫是以一種宏闊的氣度進入文明時代的。及至周代,泰伯兄弟落戶梅里,不僅為社會經濟的開發建立了製度框架,而且開創出對歷史進程產生重大影響的吳文化。秦漢以來,這裡經歷了由粗陋而精雅,從尚武到崇文的巨大轉變,並在唐宋時期發展成中國農業經濟最發達的地區之一。然而,無錫歷史上最令人矚目的還是明清時期商業經濟的發展,尤其是近代以來的百年繁華。濱江臨湖、通達四方的區位優勢,披荊斬棘、務實創新的文化基因與人們在社會轉型背景下不懈的探索與開拓匯聚一道,孕育出近代中國最絢麗的工商文化之花,並使無錫成為中國民族工商業的發祥地。

我參觀的第二個展覽是《古墓奇珍——元代錢裕墓出土文物展》,展覽地點在無錫博物院西區二層展廳。元朝的江南,商賈輻輳,富庶繁華。這段時期的藝術和物質文化,呈現出多元文化激發的新藝術形式和風格;考古新發現、新出土的文物,使我們對該時期的物質文化和藝術成就有了新的認識。 1960年發現的錢裕墓,墓中出土金銀器、玉器、絲綢服飾、漆木器、紙幣和銅鏡等豐富的文物共154件套,它們不僅本身就是絕美的藝術品,同時也十分具體而生動地折射出當時“豪門富戶”的生活狀況,更為我們窺探元代經濟制度和手工藝發展水平提供了寶貴的資料。飾品和梳妝用具是人類崇尚美的物證之一, 它緣起於人類愛美意識的萌發, 並且隨著人類對美的不懈追求而豐富多彩。錢裕墓出土的飾品及梳妝用具,種類豐富、造型別緻、做工精細, 不僅再現了墓主人生前的生活與妝扮習慣,也展現了元代梳妝用具獨具特色的藝術風貌,讓我們感性的了解元代“豪富”們的審美趨向和妝扮風尚。

錢裕(1247—1320),生於南宋淳祐七年,卒於元延祐七年,經宋曆元。錢裕作為吳越王錢鏐的後裔,優良家風代代續傳,其祖父倜儻尚義、樂善好施、持家有法,錢氏得以成名發跡,興家立業。祖輩積累的財富,使錢裕出生朱門繡戶,但他卻將豐厚家資推讓兄弟姐妹,憑藉勤勞“力務生業”,開拓創造了舒適的生活環境。我們透過精美的出土文物,特別是一批元代手工業生產中具有代表性的金銀器、絲織品等豐富的日常生活用品,可以想見錢裕夫婦對現實生活品質的追求以及他們富足安樂的一生。錢裕墓出土了6件金器和一大批銀器,大多是錢裕夫婦生前用品,這些金銀器精工細作、極盡華麗。其中的“鄧萬四郎”款蓮生貴子紋高足金杯、“陳鋪造”款貘紋海棠形金帶扣,都帶有商家店鋪銘記,造型獨特、紋飾別緻、鏨工精美;“陳鋪造”款鎏金折枝花卉紋花瓣形銀托盞,猶如盛開的牡丹,生機勃勃,有著無限的生命力,在我國出土元代銀器中極富特色。此杯高8.6厘米,口徑8.6厘米,足徑4.6厘米,重120.8克,侈口,圜底,深腹,高圈足呈喇叭狀外撇,杯身與圈足經焊接相連,造型輕巧秀麗,和元、明時期瓷器中的高足杯造型一致。金杯口沿內側和圈足底邊各鏨刻有一圈卷雲紋,杯心中央用細勁流暢的陰線鏨刻出十分精美的“連生貴子”圖案,為典型的宋代風格。

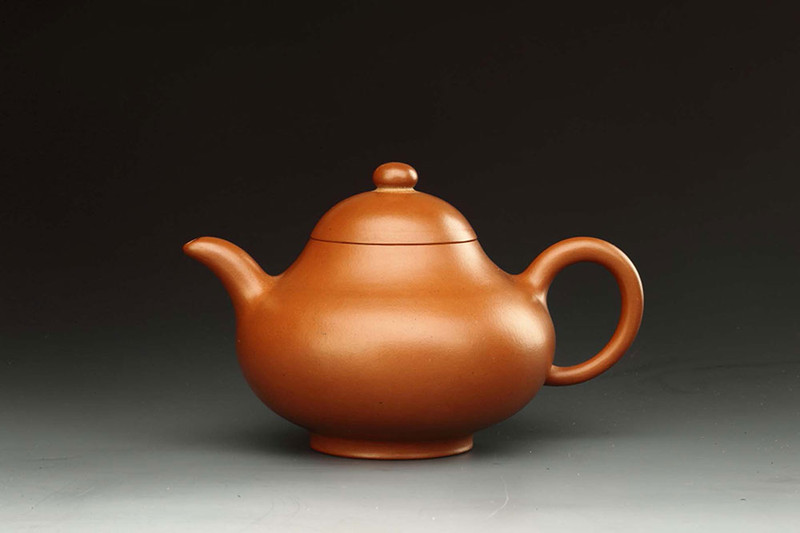

我參觀的第三個展覽是《紫玉金砂——紫砂陳列展》,展覽地點在無錫博物院西區三層展廳。紫砂陶藝是一門點石成金的藝術。傳說中有異僧呼賣“富貴土”,讓當地人發現使用了紫砂陶土。千百年來,他們用粘土來製陶器,到了明代,他們開始有意識地使用生坯強度更高,燒成收縮率更小的紫砂泥來製陶,並獨創性地使用打身筒和鑲身筒的手法來成型製壺,可以說,陶瓷藝術發展至明代紫砂器的出現,無論是在原料、造型、成型手法還是實用性、觀賞性上都達到了前所未有的境界。另一方面,中國茶文化的發展連帶起茶具的不斷更新,明代飲茶方式有了變化,變煮茶為沏泡茶,正是這種新形式飲茶方式的呼喚導致了紫砂壺的出現和風靡一時,而紫砂陶的良材也使茶葉的天然美質發揮得淋漓盡致,可以說,紫砂壺是陶文化、壺文化、茶文化高度結合的產物,也是中國陶器發展史上的總結性產物,紫砂器的出現,標誌著中國製陶業巔峰時代的到來。顧景舟制梨形朱泥壺,該壺通長16.5,腹寬10.8,口徑5.5厘米,高10.5厘米,由朱泥製作而成,通體光素,胎體緻密輕薄,朱色呈色純正,通體觀之,全壺光潔柔滑,渾然天成。

我參觀的第四個展覽是《泥塑雅韻——惠山泥人藝術展》,展覽地點在無錫博物院西區三層展廳。在江南名城無錫,有一朵散發著泥土芬芳的藝術奇葩,她就是已列為國家非物質文化遺產的優秀民族傳統工藝--惠山泥人。有著千年文化傳統的惠山泥人,自誕生之日起,便滲透著江南地區特有的風土人情。無錫惠山的寺廟、園林、祠堂和街坊,當地戲文、雕刻、廟會、香會以及惠山浜與之溝通的京杭大運河及無錫古運河兩岸的“米市”,都對惠山泥人的藝術發展產生了特殊而又廣泛的深刻影響,使其形成了由俗而雅、大俗大雅、粗中有細、甜而不膩的地方特色。惠山泥人積澱著江南水鄉特有的神韻,以其獨特的藝術魅力,讓人愛不釋手,一贊三歎。惠山泥人通過藝人的匠心神工,賦予了千古流芳的強大生命力。

清光緒蟠桃會泥塑,這件文物的來源頗為傳奇。清光緒十年(1884)十月初十,是慈禧太后的五十壽誕,全國各地官員都為送賀禮之事絞盡腦汁。當時的無錫縣令別出心裁,呈送給慈禧太后一件名為“蟠桃會”的大型惠山泥塑作品。由於泥人“細貨”製作工序複雜,且容易損壞,為防萬一,當時趕製了兩件一模一樣的“蟠桃會”,一件送往北京,一件留在無錫備用。歲月流轉,入宮的那件現已不知去向,而這備用件雖幾經輾轉,卻保存完好,最終進入無錫博物院收藏。

我參觀的第五個展覽是《肩負民族復興期望的無錫人》,展覽地點在無錫博物院西區四層展廳。無錫,至德名邦,俊彥如林,在風雷激蕩的革命鬥爭和波瀾壯闊的社會主義建設中,更有無數無錫籍仁人誌士肩負起了民族復興的歷史使命,用青春和熱血抒寫了中華民族的壯麗詩篇。他們是炎黃子孫的傑出代表,是中華民族的脊梁,更是我們無錫人的驕傲!這些從尚德重教的吳地文化中孕育出來的傑出人物,賦予了無錫更為豐厚的歷史文化內涵,無錫數千年人文史因為他們而增添了一份蕩氣迴腸的浩然正氣。今天,我們通過對先輩的追思和緬懷,來增強以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神,承擔起民族復興的歷史重任,為中華民族發展史續寫嶄新的篇章。

我參觀的第六個展覽是《血與火的城市記憶——無錫革命簡史》,展覽地點在無錫博物院西區四層展廳。無錫,不僅以經濟發達、人文薈萃聞名於世,更是一個具有光榮革命傳統的城市。 《血與火的城市記憶——無錫革命簡史》真實展示了無錫人民在中國共產黨領導下進行新民主主義革命的艱難曲折歷程,生動再現出五四運動直至無錫解放的壯麗歷史畫卷。漫長的革命歲月,使無錫人民經受了血與火的錘煉和考驗,並哺育出一批批優秀的共產黨員和英雄兒女。歷史是不能忘記的。一部無錫革命史告訴我們,勝利來之不易,後人尤當珍惜。昨天,我們的前輩為民族的獨立和人民的解放,在艱難困苦的歲月裡勇於探索,不怕犧牲,寫下了光輝的篇章;今天,我們要在建設中國特色社會主義的偉大事業中,與時俱進,勇於創新,書寫更輝煌的未來。

我參觀的第七個展覽是《虛擬西方藝術館》,展覽地點在無錫博物院中區負一層展廳,建築面積約1800平方米。展館突破傳統實體博物館的框架式的展示方式,以多媒體技術表現虛擬仿真空間,即通過高科技手段和多媒體形式對現實進行虛擬仿真,系統展示西方建築、繪畫、雕塑、音樂四個主要藝術門類的發展歷史、流派、代表人物和經典作品,從而達到傳承人類優秀藝術文化,提升藝術館各項功能,服務公眾的目的。

我參觀的第八個展覽是《陶壽伯書畫館》,展覽地點在無錫博物院中區三層展廳。陶壽伯(1902-1997),原名知奮,55歲更名之芬,因生平刻印逾萬,別署萬石樓主。 15歲即入蘇州漢貞閣碑帖店學徒,學習篆刻、書法、拓碑、刻碑。 20世紀20年代滿師後至上海發展,因師兄錢瘦鐵的介紹而得以遍識當時海派諸名家,並由陳巨來引見投拜四明耆宿趙叔孺先生門下學習繪畫。 1947年拜張大千先生為師,成為大風堂門下。陶先生晚年作山水、老松,時或用潑墨、潑彩之法,即仿效大千夫子之獨創。陶壽伯先生於1950年經港入台,從此定居寶島半世紀。在台期間刀石相伴、筆墨以隨,從未停止過書畫、篆刻的藝術創作,與去台之名宿大家於右任、張大千、溥心畬、黃君璧等筆墨唱酬,時相往還,並多次在台灣、新加坡、馬來西亞、日本、香港等地舉行藝術展。受到陶先生的熏陶,陶氏堪稱一門風雅,夫人強淑萍善畫蘭花,子女陶龍若、陶鳳若、陶豹若均能繼家聲,操丹青,是令人稱羨的藝術世家。陶先生雖久居海外,但思鄉之情始終未泯。 2010年,其哲嗣陶龍若先生將所藏陶壽伯先生書畫篆刻作品擇60件,慨然贈於無錫博物院,裨使我院書畫收藏,又得煥然增彩,亦使壽伯先生精品,能於故鄉流傳永緒。

我參觀的第九個展覽是《太湖與無錫》,展覽地點在無錫博物院東區一層,“太湖與無錫”主題展廳的面積為1500平方米,通過“水之存在”、“太湖與生命”、“太湖與文明”、“太湖的功能與價值”以及“太湖之可持續發展”五個主題展區,著重詮釋太湖的形成與演變、太湖獨特的自然環境與生態資源;展示太湖獨特的六大功能價值和七千年太湖文明,引發觀眾對太湖的熱愛之心與保護之情;通過介紹太湖的污染情況與生態治理,展現無錫市政府治理太湖生態環境的決心和力度,激發觀眾自覺做綠色生態環境的守護者。

我參觀的第十個展覽是《科技與生活》,展覽地點在無錫博物院東區二層,科技與生活主題展廳面積1050平方米,通過“健康生活”、“數字生活”和“綠色生活”三個內容板塊告訴觀眾,科技讓生活更美好。美好的生活離不開科學技術的進步。科技的發展使生活更便捷、更優質的同時,引導人們走向更健康、更環保、更安全的生活軌道。高品質的生活必須是積極的健康生活。然而,社會發展與科技進步在帶給人們豐富物質享受的同時,也在悄然地改變著人們的飲食起居和生活習慣。與吸煙、酗酒、缺乏體力活動、膳食不合理等不良生活方式密切相關的各類“文明”疾病已成為健康生活的大敵。本主題展區在幫助觀眾正確認識自我身體結構與功能的同時,提供常見疾病知識查詢,引導觀眾確立正確的健康觀,倡導積極健康的生活方式。

我參觀的第十一個展覽是《科技與探索》,展覽地點在無錫博物院東區三層,“科技與探索”主題展廳由“新材料”、“新能源”、“生物技術”和“航天技術”四個主題展區組成,展廳面積為1050平方米,通過豐富的實物材料與生動形象的展示手段詮釋科技引領未來社會的主題思想,進而普及科學常識,激發觀眾探索科技奧秘的強烈興趣,倡導有利於人類可持續發展的新型生活方式。

我參觀的第十二個展覽是《安徽博物院藏硯台精品展》,這是一個臨展,也是我此次無錫博物院之行所參觀的最後一個展覽。因為我對硯台比較感興趣,所以也利用了一點時間匆忙參觀了一下,展品還是非常豐富,只是因為時間短,沒有仔細地研究,稍微有一點小小的遺憾。

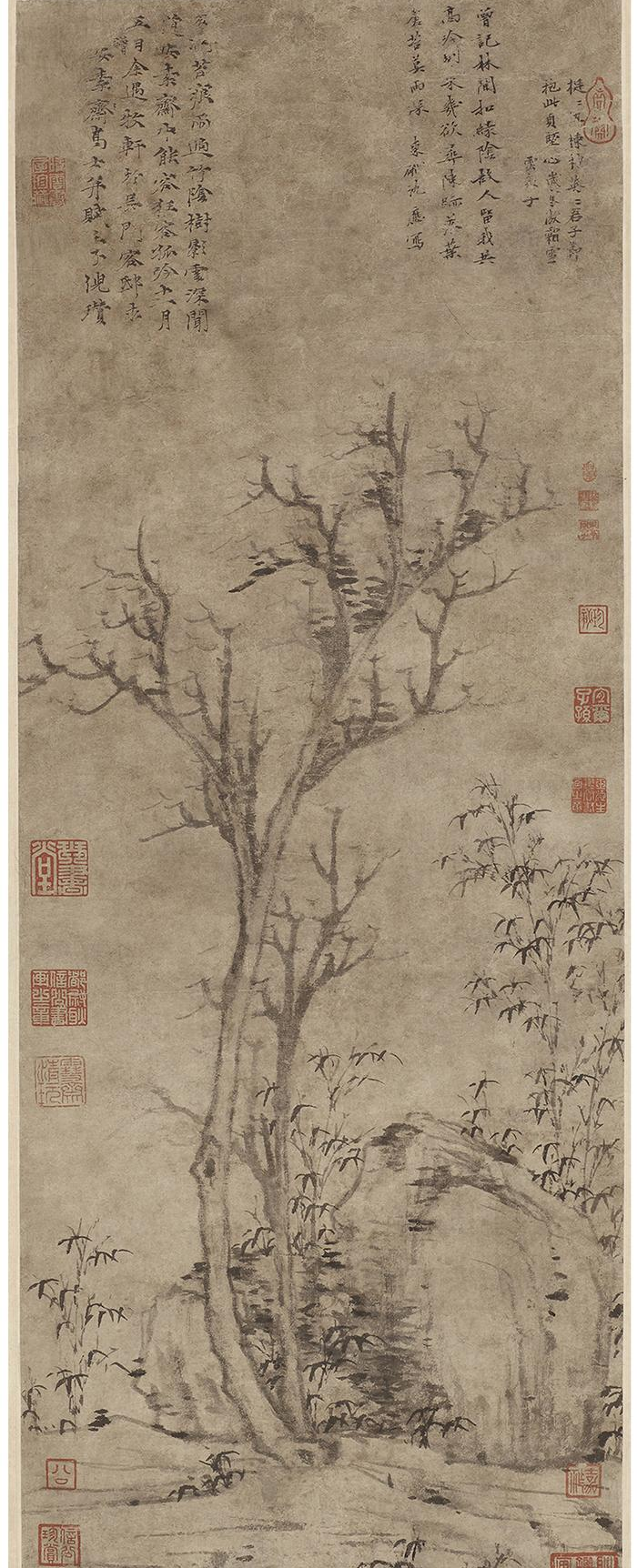

現在無錫博物院擁有3萬多件館藏品,其中書畫最有特色,倪瓚手跡《苔痕樹影圖》堪稱“鎮館之寶”。元倪瓚苔痕樹影圖軸:紙本、墨筆,縱95厘米,橫32厘米,《苔痕樹影圖》繪於明洪武五年壬子(1372),當時倪瓚七十二歲,為其卒前兩年,是極晚年之作。畫面繪高大的枯樹兩株、大石一塊及清竹數叢,枯筆淡皴,用筆簡逸,充滿了畫家的自我性靈。畫面極為簡單,僅有高大的枯樹兩株、大石一塊及青竹數叢。枯樹高大挺拔,表現君子般堅貞高潔的品質;大石用側鋒,以平而毛澀之渴筆作折帶皴,這是倪雲林獨到的皴法,表現出山石堅硬的質感;畫幅上竹枝極細,似斷還連,竹葉不多,清氣逼人。

早在1930年,無錫就創辦了縣立歷史博物館,是我國最早的市立博物館之一,也是無錫歷史上的第一個博物館。無錫縣歷史博物館規模最大時曾闢有5個陳列室,分別陳列金石、雕塑、陶器、兵器、樂器、祭器、碑帖等文物,館藏一度達2300餘件。然而,1937年被日本侵略軍洗劫一空。解放後,1955年1月,無錫市政府在惠山大同殿建立無錫市出土文物陳列館,1958年8月,無錫市博物館正式成立,館址仍在大同殿內,建築面積500餘平方米。大同殿亦稱大雄寶殿,是惠山寺的主要建築,始建於梁大同三年(537),這座歷經千餘年曆史雕琢的建築也承載了無錫市博物館最初的模樣,也即無錫博物院的前身之一。

原無錫革命陳列館是江蘇省最早建立的地方革命史陳列館之一,於1988年10月1日建立,是無錫地區近代以來革命文物、圖片、資料的徵集、收藏、陳列宣傳機構。原無錫市科普館成立於2002年1月,是無錫市政府實施“科教興國”、普及科學知識、提高公眾文化素養的社會科普教育基地。 2007年,原無錫市博物館、無錫革命陳列館、無錫市科普館“三館合一”組建無錫博物院,歷經十年發展,不斷壯大,逐漸成為推動無錫城市發展的重要文化力量。參觀完畢無錫博物院之後,我馬上就坐車回到了崑山,結束了此次非常充實的無錫三日之旅。