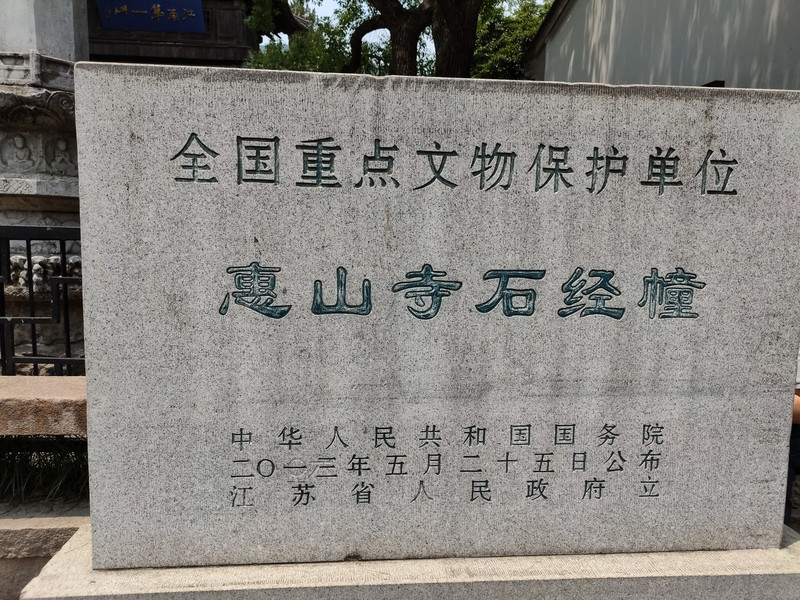

★旅遊地點:無錫惠山古鎮之惠山經幢

但凡與小伙伴同行,每次去錫城總會在南禪寺或惠山古鎮吃上那麼一頓。所以,這次我們雖然不順路,但還是去惠山吃了一頓有點早的晚餐。這個點兒景區也差不多閉園了,寄暢園沒能進去,就只能在門口看看那兩個每次都會擦肩而過的經幢了。

這兩座經幢如同兩個衛士,分列在寄暢園大門的兩側。別看它們任由風吹日曬,其實年代已經很久遠,是無錫地區保存最完好,且年代最久遠的佛教石刻藝術遺珍。南側的一座經幢建於唐乾符三年,高6.26米,底部直徑1.48米,共十九級,上面刻的是《佛頂尊勝陀羅尼經》,因此又被稱為唐陀羅尼經幢。經幢由幢基、幢身和幢頂三部分組成,幢基是三組八角形的束腰式基座,底部是須彌山,中間滿刻海水紋,八角形的束腰上還有四個浮雕的獅子,每一隻獅子的姿態都不一樣。最頂上的一組刻著八個壺門式的龕,裡面有佛像雕刻,都結跏趺坐,上面有蓮瓣,每面都刻標杆。幢身立於欄杆石座上,八棱形的石柱形狀,刻著的經書是白鹿山人李端符書寫的。上面是八角形的寶蓋,角隅處飾以獅子頭,嘴裡還銜著瓔絡。上面的蓮瓣上據說有八個方形的柱洞,原來有石雕的勾欄,現在已經散失了。八個壺門式龕裡面有佛雕像,角隅處有力士頭像,淺雕牛、羊、鹿角和獠牙。幢頂是八角攢尖頂,簷角上翹,上面有扁圓形的石頭,最上面是一顆寶珠。

北側的一座建造年代要晚一些,建於宋熙寧三年,同是十九級,高6.22米,上面刻的是《大白傘神咒》,文字上下兩端刻三角形和折線紋組成的邊飾。這座經幢是無錫縣萬壽鄉靜安里的劉元規籌建的,底座直徑1.4米。

初看上去,兩座經幢高度都差不多,也都歷經了經年累月的日曬雨淋,都是青石的材質,還以為原本就是一對呢。這兩座經幢幢身高大,形體華麗,雕刻精美,尤其是唐朝的這座經幢,顯示出了唐代的雕刻藝術風格。在文物研究方面,對於研究我國古代佛教藝術和無錫的地方歷史,提供了珍貴的實物資料。

發現這兩座經幢的時候,幢基的最下部三層已經湮埋在地表下面,地面的部分也已經殘蝕傾斜。一九八八年,南京博物院文物保護技術研究負責把經幢全面修復,同時把埋在地下的三層也升高到了地面上,讓我們可以看到完整的經幢。

唐經幢刻的《佛頂尊勝陀羅尼經》,是高宗永淳元年由地婆訶羅在弘福寺與沙門彥琮一起譯出的經書,講述的是善住天子命終後,將受七度畜生惡道之苦,帝釋天憐憫,於是請求佛陀救濟善住天子,佛陀就宣說尊勝陀羅尼經。佛陀告訴天帝,“此佛頂尊勝陀羅尼,若有人聞一經於耳,先世所造一切地獄惡業皆悉消滅。”

在經幢上雕刻佛經很正常,讓我覺得好奇的是宋經幢,上面刻的是咒而不是佛經。但是經幢看著又是佛塔的模樣,難道古時候咒也是佛經的一種?我查了一下資料,發現《大白傘神咒》還真是由上人誦讀的。