2016年1月2日,下午,我遊覽完畢黿頭渚,就馬不停蹄地趕往無錫梅園。梅園,位於無錫西郊的東山和滸山南坡,園前臨太湖萬頃煙波,背靠龍山九峰翠屏。花徑蜿蜒,湖石玲瓏。古雅的亭台樓閣,點綴在香海裡,窈窕多姿。每年早春,山坡上的群梅,衝寒怒放,山翠梅艷,風光旖旎,是久享盛譽的江南賞梅勝地。園林設計者根據地勢高低,倚山建園,結合梅園特點,以梅飾山,倚山植梅,梅以山而秀,山因梅而幽,別具特色,近山遠水,虛實相映,構成一幅天然圖畫。每年早春季節,梅花盛開的時候,這裡一片“香雪海”,香氣馥郁,沁人心肺,我來的正是臘梅綻放的時候。

無錫梅園,全名無錫榮氏梅園,解放前曾是紅色資本家榮毅仁的私家花園,始建於1912年,著名民族工商業者榮宗敬、榮德生兄弟在東山闢園,利用清末進士徐殿一的小桃園舊址,以“為天下布芳香”的宗旨而,植梅數千株,至今植梅已有近百年的歷史。建國後,梅樹的數量和品種均逐漸增多.園內植梅5500多株,品種繁多,梅樁2000多盆,品種近40個,不少是從蘇州、常熟、揚州、杭州、成都、武漢、安徽引進的。梅園以梅花馳名,現有面積812畝,其中梅林占56畝。植梅數千,多為果梅.花梅有銀紅、假硃砂、骨里紅、素白臺閣、小綠萼等。著名的有素白潔淨的玉蝶梅,有花如碧玉、萼如翡翠的綠萼梅,有紅顏淡妝的宮粉梅,有胭脂滴滴的硃砂梅,有濃艷如墨的墨梅,有枝桿盤曲、矯若遊龍的龍游梅等。還有造型幽雅、虯枝倒懸、枯樹老幹、疏影橫斜的梅樁藝術盆景,以老藤、古梅、新桂、奇石來顯示出它的高雅古樸風格。

現在的梅園橫山風景區成為集自然景觀、人文古蹟、名花異卉、園林建築及休閒健身於一體的著名旅遊勝地。園內主要景點有:古梅奇石圃、園林博覽園、生態樂園、植物博覽園、景區大門、誦豳堂、香海、 三星石、米襄陽拜石、春芬軒、歲寒草堂、碑廊、秋丹閣、讀書處、荷蘭風車、畹芬堂、怡怡亭、小教堂、梅園石刻、念劬塔、豁然洞、遠香館、錫明亭、松鶴亭、積雪堂、菜香齋、開原寺、紫藤、洗心泉、揖蠡亭、招鶴亭、小羅浮、小金谷、吟風閣、天心台、榮德生銅像、招鶴亭、樂農別墅、清芬軒等。

梅園大門在東山之麓,入園門,環廊滿繞紫藤,清幽可愛。一棵老紫藤旁,有一九九八年新刻的石碑,上書:“老樹紛披,虯藤起舞,樂農居士手植紫藤。”舊有一聯:“老樹紛披,恍有龍蛇起大澤;奇峰兀立,本來天地是洪爐。”紫藤盡處,橫臥大黃石作屏,上刻“疏影橫斜”四字,石旁虯幹老梅一株,映襯出“疏枝橫玉瘦,小萼點珠光”的意境。沿甬道攀緣而上,至古柏掩映處,屹立著一塊高二米多、寬零點七米、重一點五噸的紫褐色巨石,上書“梅園”二字。榮德生說過:“梅園”二字,為餘自書。原刻石已毀於“文革”,現刻石系一九八0年按舊照片描摹重鐫。 “梅園”二字為榮德生先生1916年親筆題寫。刻石旁的紫藤,是當年榮德生老先生親手所植,到今年正好是100年了,寓意“紫氣東來”,象徵吉祥富貴。

花溪景區引種奇花異卉100多個品種,並建有規巨大的岩石景觀,綠樹巨蔭與突兀大石相間,流水淙淙其間,倒映著藍天白雲,與群山融為一體,讓人有種回歸自然的歡暢。她把中西方環境藝術巧妙結合,敞開大地般的胸懷,吸引無數遊子的心。讓人享受回歸自然的歡暢與快樂,享受山石永恆不變堅定不移地精神,體驗人心與山石相通則咳與萬物相通的靈感。人在其間,無不感受到設計師的匠心獨具。

積雪堂建於1986年,榮毅仁先生書額,是一組具有江南水庭風格的建築群,主體建築為“積雪堂”。碑廊始於亭,繞亭而過,終於榭。廊內牆壁嵌“玉虹樓帖”、“真賞齋帖”等古碑112方,由榮家於解放前購於山東。

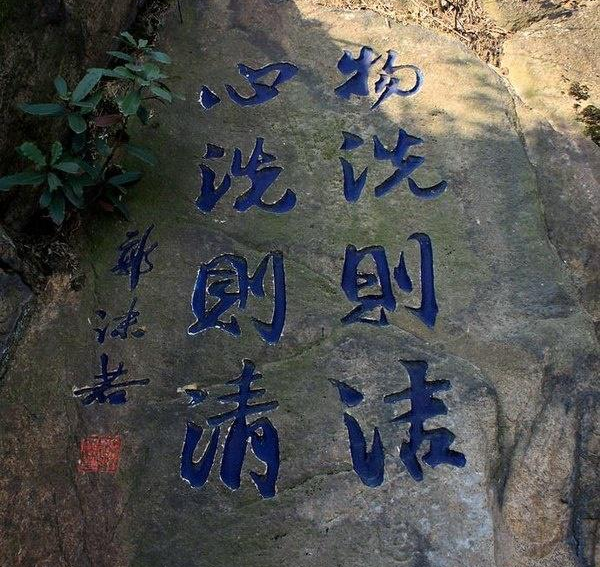

洗心泉鑿於1916年,四周黃石駁砌,深0.66米,泉水清冽。原有洗心泉刻石,並鐫“物洗則潔,心洗則清,吾浚此泉,即以是名”的題跋,署名為“樂農居士”(榮德生的號)。榮德生先生專門為它取名“洗心泉”,意思是“物洗則潔,心洗則清。”後榮毅仁寫有《洗心泉記》,他說:“洗心者,用以洗心中無形之污耳,藉以寓警,非真可以泉水洗人心也”。此泉久已湮沒。 1983年,園林部門在改建梅園園門時,在東牆角挖出此泉,進行修復,可惜榮德生的刻石題跋已失,泉畔補立刻石,著名梅花專家陳俊愉教授重書泉名。石壁上新鐫榮毅仁少年時代撰寫的《洗心泉記》刻石。

天心台建於1914年,源於“梅花點點皆天心”之意。用黃石高築而成,這裡的梅花最盛,品種猶繁,春時花開漫山,雲蒸霞蔚,有“疏影橫斜水清淺”的詩意,為遊人賞梅、攝影的最佳處。天心台西軒有八角亭,亭前千株梅樹林立,透過梅樹林隙,可窺太湖和蠡湖一角,使人觸景生情,追溯范蠡與西施泛舟湖上的故事。東軒有小屋三間,前有古槐盤曲,外麵點綴數株“素白臺閣”,三月繁花滿枝,酷似寒冬白雪,軒前面相對,一片草坪和梅溪,溪內植荷,四岸種上垂柳、碧桃和海棠;梅花開過又是桃紅柳綠;四時花事不絕。

在天心台下,有不少太湖石矗立廣場之中,形狀古奇,凹凸玲瓏,有一排三峰,面南而立,細細揣摩形如“福、祿、壽”三字,故稱“三星石”。天心台南有峰太湖石,名叫“米襄陽拜石”。相傳宋代大書法家米芾任職丹徒時,此石即為其園中之物,而其又特別喜歡石頭,愛石成癖,每看見奇石都會去拜一拜,後人稱之曰“米襄陽拜石”。還有一說法,這塊石頭就是米襄陽,正在拜前面的“福祿 壽”三星石。 “米襄陽拜石”高3米多,據說石身有九九八十一孔,大可容拳,小僅納指,是典型的水中湖石,古怪離奇,酷似米顛拱手作揖拜石模樣。

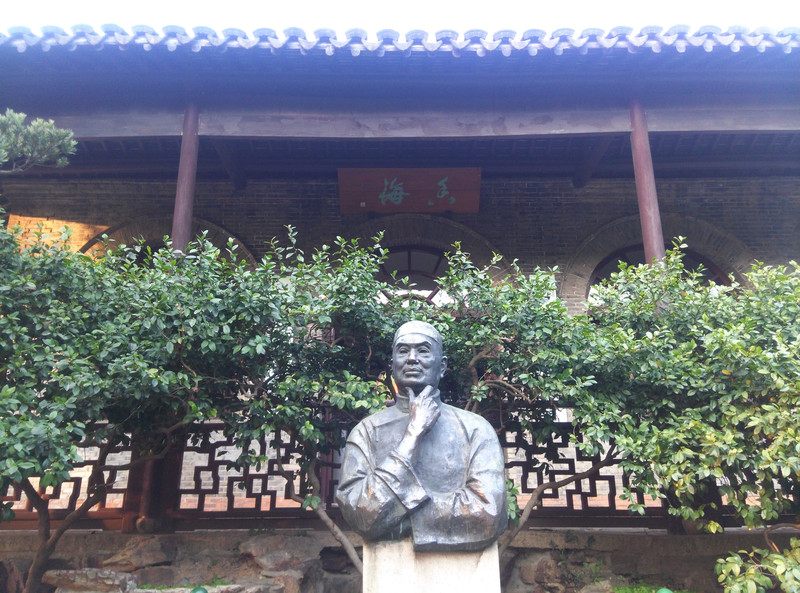

我翻過一座小山坡,看見綠樹叢中建有一幢民初式樣的青磚建築,名“香海軒”。別墅前的平地上立有一尊榮德生半身青銅像。銅像形神兼備,榮先生左手抱胸,右手托著下巴,若有所思。榮德生銅像是由全國政協副主席、榮家姻親、澳門中華總商會會長馬萬祺先生於1986年所贈。在榮德生銅像身後的石壁上鑲有一塊馬萬祺先生撰寫的《風入松》詞。 “江蘇無錫景掄元,清雅映梅園。榮家傲雪三千樹,香飄遠。高潔長存,創業才逾端木,胸襟范蠡難論。興資辦學育英賢,桃李百年繁。江南豪傑俱奮發,振中華。萬馬齊奔,畢生常懷家國,丹心典範兒孫。”1986年舉辦了榮毅仁先生70大壽、50金婚慶典活動,榮氏海內外親友大團圓為當年轟動世界的新聞。榮德生(1875年8月4日-1952年7月29日),名宗銓,字德生,號樂農氏居士,江蘇無錫人,原中華人民共和國副主席榮毅仁之父,民族工業巨擘榮宗敬之胞弟,是中國民族資本家,慈善家、民族實業家,著《樂農氏紀事》。榮德生從事於紡織、麵粉、機器等工業垂60年,歷經帝國主義、封建主義、官僚資本主義的反動統治和壓迫,享有“麵粉大王”、“棉紗大王”的美譽。曾任北洋政府國會議員、國民政府工商部參議等職。

榮德生銅像的後面就是香海軒,循著石徑,我來到了香海軒。香海軒建於1914年,關於軒內的匾額,據說是軒屋建成時,榮德生先生以銀50兩託人覓得康有為手書“香雪海”額。 1919年8月,康有為來游梅園,見此系他人偽作,乃揮毫重書“香海”。原匾遺失,現門楣上兩字為康有為學生、也是他的兒媳婦著名書法家蕭嫺女士於1979年所寫。 1991年在南京博物院找到康有為原書手跡,重新制匾,懸於軒內,香海軒是梅園中賞梅最佳處之一。門聯是篆書“萬花敢向雪中出;一樹獨先天下春”。別墅左前方大樹下立有一塊石碑,上面刻有一篇《梅園記》。從模糊不清的文字間看出,這篇《梅園記》是清末常州著名文人錢名山先生題寫,後因題刻毀壞無存,無錫園林部門便請錢名山的兒子錢小山重作一篇,錢小山不敢超越先父,便將父親所撰《梅園記》重新抄錄刻於石碑上。

香海軒地礎側,鑿有一泉,1914年開鑿疏浚時,挖得古硯一方,背刊“文光射鬥”四字,榮德生先生因名之曰“硯泉”。因古漢語中“硯”、“研”相通,故篆書泉名時作“研泉”。

從香海軒穿堂而過,就是梅園的主體建築誦豳堂了。誦豳堂內陳設物品均為榮家原物,有紅木家具,福祿壽喜的透雕木屏,九九歸一的古銅鏡和大理石掛屏等等,建築與陳設珠聯璧合,匹配有情。它與香海軒南北呼應,面闊九間,中間三間為正廳。因用楠木為梁,誦豳堂俗稱“楠木廳”,為“榮氏梅園”的主體建築,1916年建成。堂前簷有“湖山第一”匾額,為兩廣總督岑春煊所書,兩側廊柱所掛的,一為秦岐農錄江南才子祝枝山的佳句:“四面有山皆入畫;一年無日不花。”一為1929年錢以振撰贈、唐肯手書的“使有粟帛盈天下;常與湖山作主人。”這些楹聯、匾額點名了園址的環境之勝,造園的意趣所在。兩柱上的對聯“與眾人同遊樂開園囿空山;為天下布芳馨栽梅花萬數”,點出了造園宗旨,表現了園主人當年造福桑梓、無私奉獻的的博大胸襟。

步入堂內,中堂正中高懸匾額“誦豳堂”,是當代著名書畫家吳作人的手跡。榮先生取《詩經·豳風》種莊稼艱辛勞作之意用為堂名,寓意深刻,出典古雅而不忘根本。額下懸掛梅園全景圖,1979年周懷民冒暑之作。中堂兩側,懸有時乃風書《詩經·豳風·七月》八章。突出了主題,取得滿堂生輝的效果。這裡所懸的兩匾兩聯,及榮德生先生於1949年清明節為周懷民所書“妙筆天然”匾和當代書法家李澤民的“清香遠布”匾,清伊秉綏的“晴日醉,雨日睡,福簡簡,籲可愧;短歌強,長歌狂,詩平平,樂未央”聯,清錢塘沈兆霖書寫的楹聯:“發上等願,結中等緣,享下等福;擇高處立,就平處坐,向寬處行。”這兩聯雖均為他事所作,用在誦豳堂,卻十分得體。現在看來,還成了榮德生先生一生志向遠大、生活簡樸的寫照。他從實業救國開始,造福桑梓。榮德生先生不僅一生立志高遠,且腳踏實地、待人寬厚,榮氏家族的興旺不敗,和榮德生先生為人處事的準則是分不開的。

誦豳堂為“榮氏梅園”的主體建築,居中朝南,隨勢設景:左有樂農別墅,右為留月村,前置香海軒,後設招鶴亭,有四周出簷為廊的碑亭和牡丹亭,眾星托月,堂皇煥然。樂農別墅建於1919年,因榮德生先生號“樂農”,所以為此建築取名為“樂農別墅”。 1985年春天,榮毅仁先生返回故里,特為“樂農別墅”題額。現作為“榮氏歷史陳列室”對外開放,向眾人展示榮氏家族當年艱苦創業、實業救國、造福桑梓的歷史功績。樂農別墅門口還有圓形石台三張,這原是保興麵粉廠1902年所用的法國石磨

“樂農別墅”後面山坡上建有一座造型別緻的“招鶴亭”,建於1915年。八柱八角長方形,四周圍有石欄,中置石台,是梅園中段景觀豐富的眺望處。亭中懸一副由無錫市著名書法家趙銘之先生,於1997年所書的佚名聯:“ 道心冰皎潔; 傲骨山嶙峋“。亭前後各有黃石石刻,一為“鶴岩”,一為“招鶴”。亭以林和靖梅妻鶴子為出典,林和靖:即北宋詩人林逋,時人謚為和靖先生,林和靖隱居杭州孤山,無妻無子,種梅養鶴自娛,人稱其“梅妻鶴子”,並建有放鶴亭。

招鶴亭北。聳立著一塊巨石,高1.7米,寬2.5米,正面鐫有“小羅浮”三字,背刊老梅一株,題有“疏影暗香”四字,便出於林逋林和靖的“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”之句,為無錫名畫家吳觀岱1917年的作品,筆勁而蒼,氣疏而逸。今老梅尚在,題句已在1980年由王能父重書。羅浮山在廣東,有峰巒四百多個,歷來以廣植梅花而著稱。因此“羅浮”就成為梅花的代名。梅園的梅花,規模雖不如羅浮山,但可以相互媲美,故稱“小羅浮”,招鶴亭,小羅浮之典均與梅相關。

在“招鶴亭”中坐了片刻,便循著園路向東北方向走去。走不多遠,便見石駁壘起的台地上建有一座別墅,名“宗敬別墅”。在“宗敬別墅”前的空地上,其子榮鴻慶、女榮卓如於2006年為榮宗敬立有一尊青銅半身像,並寫了一篇悼念文章,紀念榮宗敬艱苦創業的一生。登上台階參觀別墅,宗敬別墅建於南山坡,為磚木結構三間平房,前有廊,東有一磚砌的圓筒裝飾體,頂上覆蓋鐵皮半球,為歐式風格。房舍倚山嚮陽,寬敞明亮,室內沐浴、烹飪,諸具齊備,不少名流高人曾來此借住遊憩。榮宗敬(1873年—1938年2月10日),名宗錦,字宗敬,江蘇省無錫榮巷人。榮德生之兄,中華人民共和國原副主席榮毅仁之伯父,中國近代著名的民族資本家。早年經營過錢莊業,從1901年起,與榮德生等人先後在無錫、上海、漢口、濟南等地創辦保興麵粉廠,福新麵粉公司(一、二、三廠),申新紡織廠(一至九廠),被譽為中國的“麵粉大王”、“棉紗大王”。1928年,任私立南通大學(Nantung University)校董。著有《實業救國芻議》等書。

在“宗敬別墅”的西側建有一座“念劬塔”,念劬塔是梅園的點睛之筆,也是梅園的標誌性建築。該塔八角三層,高18米,建於1930年,是榮宗敬、榮德生兄弟為母親石太夫人而建的紀念性建築,以懷念父母的養育之恩。當年,榮宗敬、榮德生先生的母親石氏80冥壽,特地建造這塔,以示紀念。初次擬名為“念慈塔”,恰巧錢振鍠先生來梅園賞梅,榮先生請錢先生作文書寫塔記。錢先生向榮德生先生提出建議,改塔名為“念劬”。他說:取《詩經小雅》“哀哀母心,生我劬勞”之句,以示對父母的懷念。又取《詩經凱風》“棘心夭夭,母氏劬勞”之句,又包含紀念母親之意。

順著“宗敬別墅”前的盤山道向東走,在石駁壘起的平台上建有一幢建築,叫“經畬堂”,畬,意為開墾過二年的荒田。“經畬堂”又叫“讀書處”。“經畬堂”建於1927年,1929年在此建校舍,當時是一所新式學堂。堂上匾額“心正意誠”為榮德生先生於1943年題書。2000年進行了全面整修,恢復了當年的面貌,並經多方收集,整理了一批資料,成立了榮氏歷史陳列室。正廳中堂橫幅為榮德生先生在1943年冬手書“心正意誠”,橫幅下佈置榮先生撰於1929年的《豁然洞讀書處文存序》序文,看其內容不僅可見榮氏對子女教育的重視,更可看出其對新式教育和社會發展的眼光。“昔者吾國文學,重在科舉,得一第後,便入政界。其次或攻美術,身擅薄技,已堪溫飽,不作經濟生活思想。蓋閉關自守時代,本無經濟競爭之必要。自海禁大開,各國滿載百貨而來,易我黃金以去。國力日衰,生活維艱。因是學制更新,注重實業,企圖生產,冀挽利權。 ”正廳兩側的東廂和西廂陳列讀書處學生作文選。

“經畬堂”台階下面立有一尊青銅雕像,是原國家副主席榮毅仁先生的雕像。建國前夕,榮氏家族的其他成員和上海其他資本家一樣,紛紛撤離大陸,而榮毅仁卻決定留下來。1956年,他經過深思熟慮後,把自己的全部工商企業無償交給國家,為新中國的工業振興做出了卓越貢獻,贏得普遍的尊重。當時的國務院副總理陳毅以老市長身份,為榮毅仁助選上海副市長。1957年後,榮毅仁出任上海市副市長、紡織工業部副部長。“文革”中,榮毅仁身處逆境,英雄無用武之地。十一屆三中全會之後,榮毅仁開始了新生。為了探索國際經濟合作之路,在鄧小平的支持下,於1979年10月成立直屬國務院的中國國際信託投資公司。不久,榮毅仁便以大上海資本家的經營謀略和中國政府的強大背景,將國際信託投資公司在世界上打出了牌子。看來在真正的實業家眼中,創業是尋找創造財富過程的樂趣,財富最終是要回饋社會。所以,鄧小平先生經過反复比較後語出驚人:給能幹肯幹的人以創造財富的機會,不必計較姓資姓社。

讀書處繼續向東,可達開原寺,開源寺位於梅園橫山風景區內,佛法僧三寶俱齊,是無錫地區著名的佛教文化景觀和旅遊景點。始建於1930年,由中國著名工商業家榮德生先生捐資建造,1933年建成。開原寺是按我國漢族地區的常規建成的。在主軸上座北朝南,分別有天王殿、大殿、大雄殿、藏經樓四進,另有玉佛樓一座。東西兩側分別是鍾樓、鼓樓、觀音殿、地藏殿、功德堂等配殿廂房。雖建寺較晚,卻存有頗多寶物,顯現出獨特的風采。藏有清乾隆版《大藏經》一部;泰國友人贈送的銅鑄彌勒佛;美國信眾捐贈的玉質緬甸臥佛;日本明石市日中友好協會建造的頗具日本風格的“平豐”鐘樓。這些既反映了佛門弟子的深情厚誼,也顯示出世界人民祈求和平的共同心願。元旦、除夕夜開原寺的撞鐘祈福活動已成傳統習俗。

2001年建成開放的古梅奇石圃是集天下古梅與奇石於一體、結合中式園林建築小品的一個園區。該園中園以傳統園林半開放式的設計,設立以梅花為主題的照壁,展出以梅為主的書畫,陳列古老梅樁,引進百年以上的老梅樹,配置松、竹、梅、蘭及其它四季花卉50餘種;建成唯一的“中國梅花博物館”,利用多種形式,讓大家在遊覽過程中能生動形像地了解梅花栽培管理技藝的科普知識,又能受到博大精深的梅文化的熏陶。

梅品種國際登錄園始建於2011年初,位於無錫梅園公園滸山北側、橫山西側,是一個展示國際已登錄梅花品種的梅花專類園。獨特的地理環境形成了該園地域性小氣候,為梅花品種的生長養護管理創造了有利的條件。園內展示了梅花國際登錄品種280個,其中梅園公園登錄品種52個。每個品種栽植3-5棵,獨立成景,點狀連貫,並輔植其它喬、灌木及地被,使之成為兼具品種展示和園林造景的藝術特色氛圍,同時整個登錄園採用以梅花文化為主導線索貫穿,彰顯梅花文化內涵特色,充分展示梅花文化的精髓,使之成為了一個品種與文化結合、藝術與造景結合、人文與自然結合的綜合性展示園。

中國文人墨客詠梅詩詞極多,如宋灝“貴不移於本性,方有儷於君子之節”、盧梅坡“梅須遜雪三分白,雪卻輸梅一段香”、宋林逋“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”,而最有氣魄的大概是毛澤東的《詠梅》:“風雨送春歸,飛雪迎春到,已是懸崖百丈冰,猶有花枝俏。俏也不爭春,只把春來報。待到山花爛漫時,她在叢中笑。”也正因此,這梅園的梅,除了被賦予了文人的氣節,更被認為是春天的呼吸,而去梅園賞梅,也就成了無錫人迎春一大快事了。

我恰好在一個賞梅的季節走進了梅園,冬天的時候園區裡面的梅花盛開。古人總是把花木和自己的情趣聯繫在一起,梅花是花中四君子,梅花貞潔高雅,在這裡,梅園主人敬仰梅花高尚品質,願意以梅花為榜樣,一生一世伴梅花。一進梅園,一縷縷清香迎面撲來,綿綿悠長,直入心脾。眼前的景色更是如詩如畫,美不勝收。那漫山遍野的梅花,紅得宛如火焰一般;白得如同飛舞的雪花;粉的,像天邊的雲霞,站在那裡,彷彿置身於仙境。