★旅遊地點:無錫鴻山

離開梅里以後,我說服了同伴去八公里外的泰伯墓。跟著導航一路開到村道,轉了兩三個彎,居然還真有停車場。不過旁邊的建築並不開放,大門緊閉。倒是有賣豆腐花的,鴻聲豆腐花是很出名的,每次到鴻聲免不了要嚐一碗。吃的時候問了一下旁邊的小哥,才知道這裡從來就沒開過門,至於泰伯墓,那得從前面的景區大門購票入內。

“啊?那這個停車場是乾什麼的?來這兒的人又是看什麼的?”我很驚訝,畢竟這座停車場雖然泊車不多,但既然還有賣豆腐花和零食的,自然是有遊客前來的。

“哦,那都是來爬山的,就是從這兒上去。山上也沒有什麼,就是一些大石頭什麼的。”

山路就在一旁,時間既然不早,我們也不大想再轉過去。況且既然爬山的人不少,總有些被爬的價值吧?當我問到山的名稱時,才知道這座山居然是久聞其名的“鴻山”。於是乾脆利落地決定:爬山去!這不過兩天就是重陽了嗎?提前登高迎重陽唄!

沿著台階往上攀登,路旁有一座亭子,是很簡約的四方亭。亭內有一塊碑,看著年頭已經夠久,上面的字跡被歲月打磨得差不多了,無法辨別上面寫的內容,旁邊也沒有關於碑的介紹。

山上樹木蔥蘢,都很有些年頭的樣子。左側是圍牆,並不是近年建造的,水泥的外牆上也頗有些風霜的顏色。

沿著右側的山道往前走,正遇有位遊客坐在台階上小憩,主動跟我打招呼:“今天天氣真熱啊!”

“是啊,這反常的天氣。”我點了點頭,“前面還有什麼嗎?還有多遠可以到山頂?”

“不遠的,也就一兩里地的樣子。山不高,有兩段路稍微有些難走,其他地方都不陡峭。那邊有路可以下去,不用原路返回。”

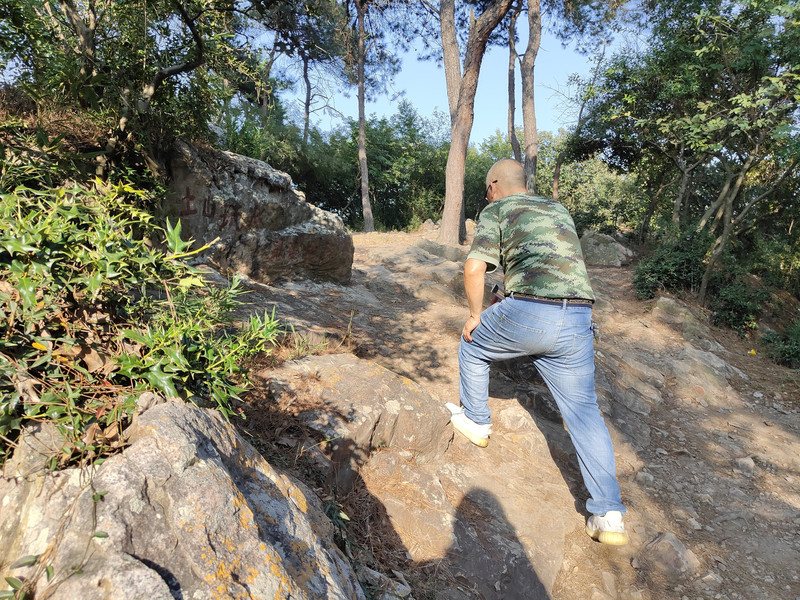

我欣然繼續前行,兩側果然是很有些大塊的石頭,不像是石灰岩,倒像是花崗岩的樣子。

山不高,海拔頂多就一百米左右的樣子,很快就到瞭望虞亭。這座亭子相傳是因為泰伯思念前往常熟的弟弟,常在這裡向北遙望,後人就在這裡建了亭子。虞山有一座望鴻亭,就是為了紀念兄弟手足之情的。這座亭子看著很新,應該是後來重建的。

過了亭子,山路有些陡峭了起來。雖說十一天氣挺炎熱,但登山者倒還不少,大多是住在附近的。有些遊客在爬過一段石頭小路之後,選擇旁邊的台階下了山。我自然不甘心半途而廢的,反正就一兩里地,對於體力的要求並不算大。於是,我繼續往前走去。

山頂有一方石頭砌起來的池子,呈長橢圓形,中間有一尊菩薩的石像,呈站姿,身披紅黃二色的披風。在池邊,有小石塊鋪著,可以通往石像的正前方。

再往前走,還有一點小小的坡度,雖說有些路段沒有現成的路可以走,需要踏著石塊前行,但其實並不陡峭。

經過一段堪稱全山最陡峭的小路,雨天這裡可能會比較濕滑,但是大晴天的,並不會造成太大的障礙。當然,年老體衰者還是要慎行。

下去以後就能看到台階了,這裡的視野很好,可以一覽附近的景色。樹木青翠,下面的田園如綠色的絨毯,不知道栽種的什麼農作物。

沿著台階一路下行,這段登山之旅其實挺輕鬆的。兩側的樹木非常青翠,雖說季節已經踏進了初秋,但一點秋意都沒有感受到,還是夏季特有的濃綠。

山腳下有一路不太寬的車道,往來也沒有什麼車。我們返回停車場,一路上看到很多茶樹,雖然不像宜興那樣的規模,但很有些見縫插針栽種的意思,可見鴻山人民是很勤勞的。

鴻隱堂附近也有一片停車場,私家車停得滿滿噹噹,看來大多數人是從這裡登山的。但是我估量了一下,從這裡上山的話大約是選擇登一半山,否則難免要走回頭路的。

鴻隱堂位於鴻山南麓,相傳是東漢高士梁鴻和妻子孟光隱居的地方,建於明嘉靖年間,清朝嘉慶年間重修,原來有四間殿堂,第一和第四進毀於解放初期。不過這座古建築並沒有開放,從外觀上看,可能在不久前重修過。

孟光是歷史上著名的“醜女”,相傳孟光隨梁鴻至吳地為人傭工,梁鴻歸家,孟光每次都捧著食具,以表示對丈夫的敬重,這就是“舉案齊眉”的故事。現在的梁鴻濕地,就是以這夫妻倆的傳說打造的。

對面轉角處有一座玲瓏的六角小亭,一面砌了白牆,嵌著一塊碑,大意是鴻隱堂修繕的過程。

往前走是鴻山古寺,看起來規模也不是很大的樣子,山門攔了一半,可以看到裡面的佛像,但人不能進去。不知道是天色已晚的緣故,還是在某些特定的場合才會開放。

再往前走,就是停車場,登這座山其實並不費甚麼體力,山路也很難說陡峭。鴻山古有十八景之說,這座山就有三景,分別是山上的望虞亭和山麓的鴻隱堂、鴻山古寺,也算得上是人文薈萃了。