★旅遊地點:無錫梅里古鎮泰伯廟

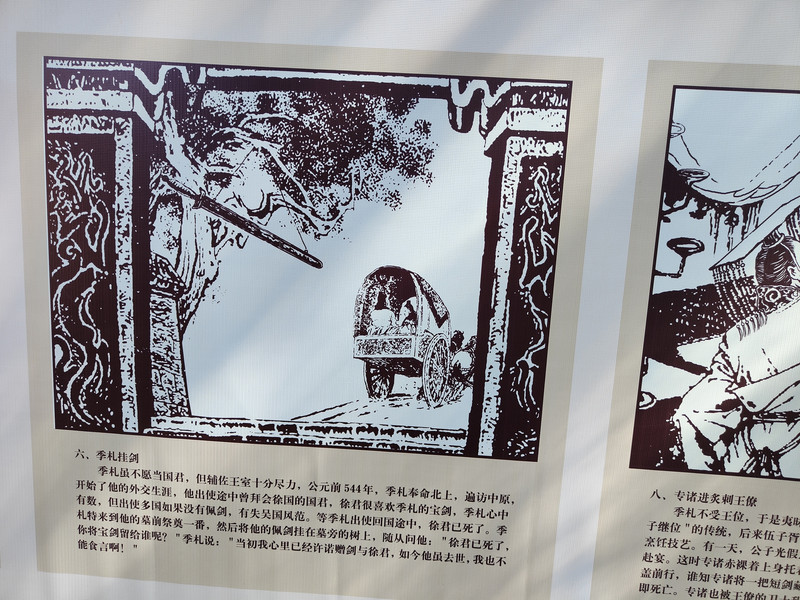

在至德殿的旁邊,還有一塊展板,是吳國歷史上比較出名的事件,例如泰伯奔吳、專諸刺吳王僚等,我們特別關注的是季札,居然有兩則故事,一則是“季札的後三讓”,另一則是“季札掛劍”。三讓是謙虛,掛劍則是誠信,季札之賢,在當時就挺出名的。

殿後的泰伯井不僅有井,還有碑有亭,有遊客正在打水,旁邊居然準備了一隻木吊桶。不過吊井水這個活兒可能需要一點技術,有的遊客能打起來滿滿一桶,有的遊客費了半天勁,結果打上來的水只鋪了薄薄的一層。

我們也很有興致地打了一桶水,還是接力了上一位遊客的失敗作品,打上來的水滿滿噹噹的,我們四個人都洗了洗手。雖說這水不見得有多麼清冽甘甜,但沾點至德的氣息也是好的。

旁邊不遠處還有兩口井,被命名為伯仲井,大約是為了紀念泰伯和仲雍的兄弟情義。這兩口井也有井水,但井口處用鐵網攔著。

至德殿往北,是三王殿,上面掛著一塊“仁民開歧”的匾額,聽這名字就知道是周王了。正中是古公亶父,泰伯的父親,後來被尊為周太王。旁邊一位是季歷,這是泰伯的三弟,也是他與仲雍奔吳後讓出的王位,後世尊為王季。另一位則是姬昌,周太王的孫子,季歷的長子,也就是後來的周文王,因為《封神演義》而廣為人知。

恭孝堂供奉的泰伯的弟弟仲雍,他跟著哥哥奔吳後,斷發紋身,協助哥哥修水利興農又,是句吳國的第二位君主。不過後來他去了常熟,墓地就在虞山山麓。

除了開著門的一面牆,其他三面牆都有版畫,不過介紹用的是篆文,我們只能連蒙帶猜,不過都是仲雍比較有名的事蹟,所以大致還能看懂。

三讓堂供奉的是泰伯的塑像,不同於至德殿那尊威嚴的坐像,這一尊卻是奔吳的模樣,身後的那匹馬大約是他的坐騎。兩側是泰伯奔吳後帶領人們勞動的場景,主要是興水利和興農桑。我們看了一下女性的衣著,發現短袖短裙的裝束,即使到現在穿,似乎也並不過時。

關帝廟是原來就有的,不過似乎經過了修繕,正中自然是紅臉的關公,兩側是關平和周倉。關平是關羽的兒子,周倉雖然在《三國演義》裡十分忠義,但其實史書上並沒有相關的記載,大約是一個虛構的人物。牆面上有連環畫,內容是關公一生中比較出名的幾個故事,但這些故事有些也是吳承恩虛構出來的,歷史上未必真有其事。

玉皇殿原來也有,正中是玉皇大帝,兩側是五個神仙,大概能認出南極仙翁,身著紅袍頭戴冠帽的也不知道是不是財神。

遠山小築是後來才新建的,我們上次來的時候還沒有看到。這是一幢二層小樓,木結構,二樓的樓梯有門攔著,樓下是歷史上的名人,從伏羲氏、炎帝、軒轅氏這些傳說中的三皇五帝,到夏商周等歷代比較出名的皇帝,除了明君,夏桀、商紂王也赫然在列,可見這些人物塑像的選擇並不僅僅是賢明的君主,即使暴君,出名到一定的程度,也位列其中。有的朝代只選一二位,有的朝代本身就只有兩個都挺出名,就全在這裡,比如秦始皇嬴政和二世胡亥。而漢朝的皇帝,西漢放了劉邦和劉徹,東漢只有一位劉秀,其實漢朝比較出名的皇帝遠不止這三位。不過實在沒有辦法,就這麼一間大廳,所以自然就只能刪減。例如像唐朝的李淵,都很委屈地沒有在列。倒是武則天、李隆基沒給漏下,意外的是連李亨都在其中,不覺讓人覺得詫異。

延陵堂上次來的時候並沒有看到,看到“延陵”這兩個字,我們的第一反應就是延陵季子。走進去一看,果然是一尊季子的坐像,一手持劍一手撫須,端的是儒雅書生形象。

三面牆壁上有季札三讓和掛劍的壁畫,季子最讓人稱道的地方就是三讓王位,當時吳王壽夢覺得幼子最賢,因而想要傳位於季子,結果季札卻一再辭讓。當時壽夢的四個兒子都不是庸人,其中季子更是仁愛賢明,吳王打算打破立長的傳統而立賢,不知道季子的三個哥哥是不是真心同意,至少當時並沒有鬧出什麼風波來,大哥諸樊甚至表示願意輔佐幼弟。但是季札卻認為立嫡立長是不可輕廢的傳統,因此不肯就任吳王,此為一讓。後來他的大哥依次傳給了弟弟們,結果對於兩個哥哥想要傳位的舉動,季子繼續二讓和三讓。

季子三讓王位被傳為美談,孔夫子對他也十分推崇。不過正是因為他的再三謙讓,才讓公子光派專諸刺殺吳王僚。雖說在封建時代兄弟相殘叔侄爭位的事並不算鮮見,但當時的吳國卻還是頭一回經歷,大約是吳國的頭一回內亂。季子歸國後,並沒有反對闔閭,而是承認了他的吳王地位,這大概就是牆壁上最後一幅畫“四讓”的意思。季子的三讓固然表明了他不戀棧權勢的高潔品行,但明明有這個能力卻固守著立長立嫡的固有傳統不肯即位,或許吳國失去了一次強盛的機會。季子去世的消息傳到魯國後,孔子寫下了十字篆文“嗚呼有吳延陵季子之墓”,史稱十字碑。

這一次,後門居然開著了。出門,就是伯瀆河,不用再原路返回,很人性化的設計。其實泰伯廟還有一座側門的,今天好像還是關著。其實就泰伯廟這樣的規模來看,兩座門就已經足夠了。