★旅遊地點:江陰劉氏兄弟故居

第二進的院落裡兩側栽的是桂樹,原來有金桂、銀桂各一棵,但是其中一棵在直奉軍閥混戰中被砲彈擊毀,另一棵則在抗戰期間被日寇砍掉。我們現在看到的桂花樹,是上世紀八十年代末補栽的,如今長得也已經挺高大了。劉半農很懷念故居的桂樹,曾經寫了一首新詩:“半夜裡起了暴風雨,我從夢中驚醒,便想到我那個小院子裡,有一棵正在開花的桂樹。它正開著金黃色的花,我為它牽記得好苦,但是輾轉思量,終於沒法兒處理。明天起來,雨還沒住……”

正屋名思夏堂,這是故居的正廳,一張四方桌,兩張靠背椅,中間掛著《朱子治家格言》,兩側掛著一副對聯“仙露凝珠滋瀚墨,卿雲流彩煥文章”。思夏,思的是劉氏兄弟的祖母夏氏,可見兄弟三人對祖母的感情是相當深厚的。在三兄弟的心中,劉氏的重振家業,是由於得歸功於祖母。

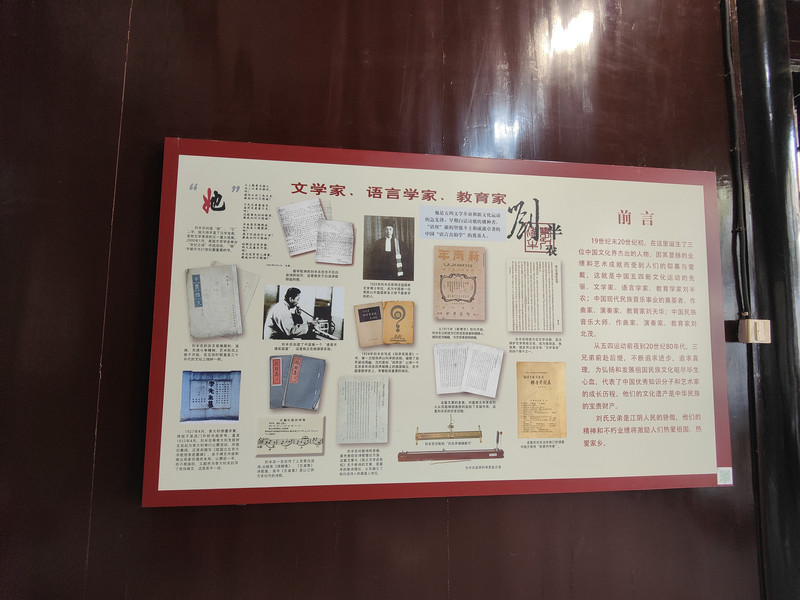

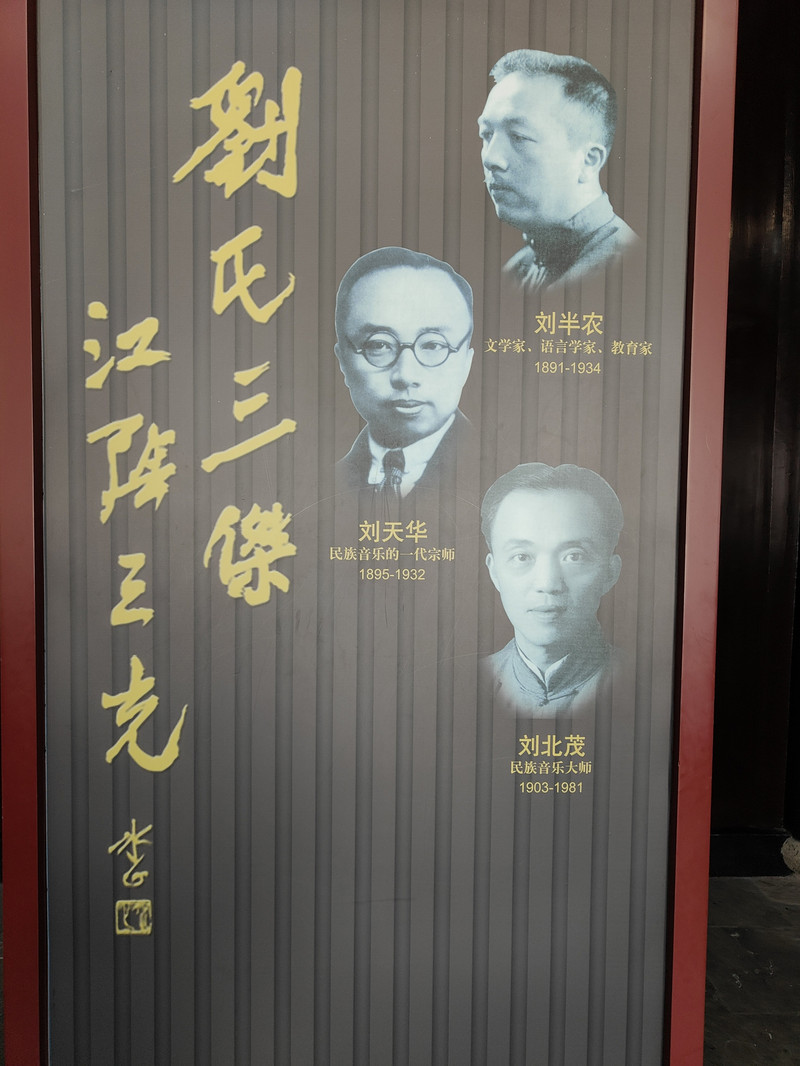

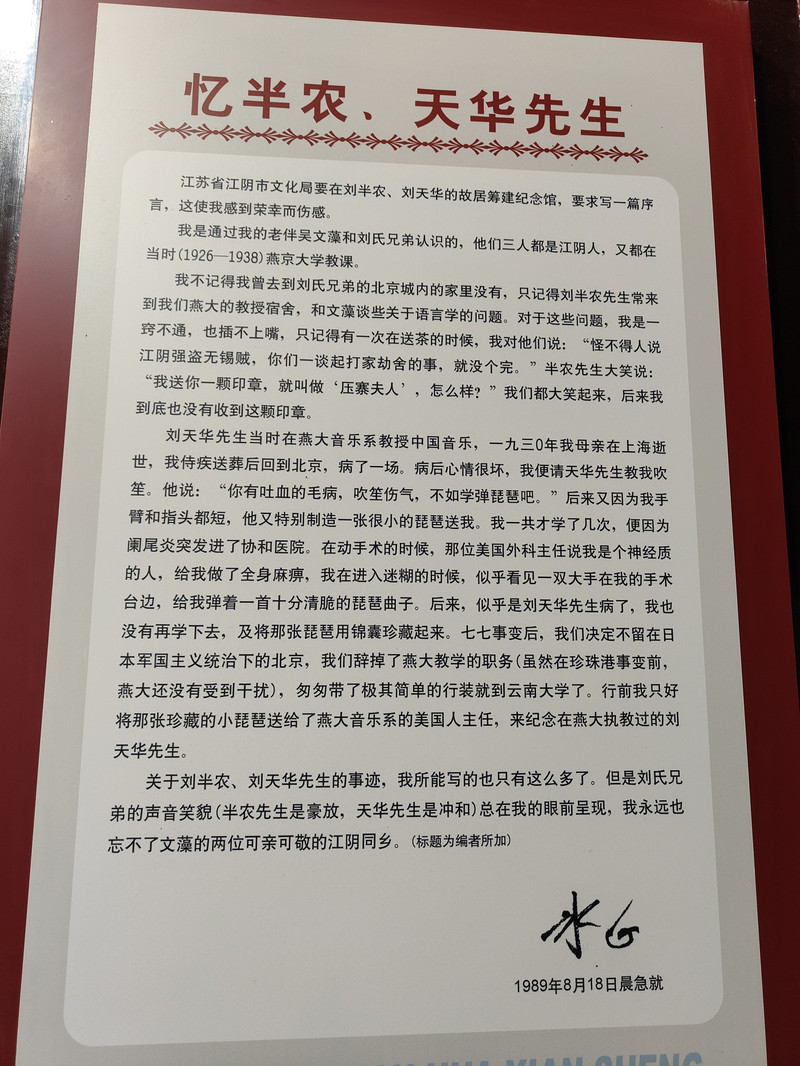

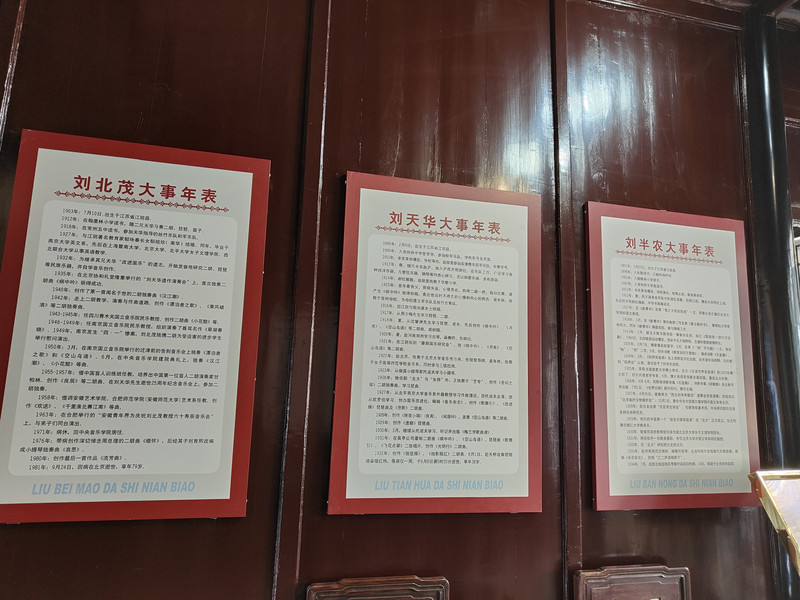

牆的右側掛著三兄弟的大事年表,左側則是《憶半農、天華先生》和《業績傳千秋》,我記得原來這裡曾經掛著《江澤民盛讚劉天華》的展板。 《憶半農、天華先生》就是冰心應邀為紀念館寫的序言,我原來只以為劉半農和吳文藻是在燕京大學認識的,原來劉天華在燕京大學任教的時候,也與吳文藻交往很多,劉天華還教授冰心學習吹笙呢。在冰心先生的眼裡,“半農先生是豪放,天華先生是沖和”,兄弟倆雖然性格不同,卻都是才華橫溢的一代宗師。

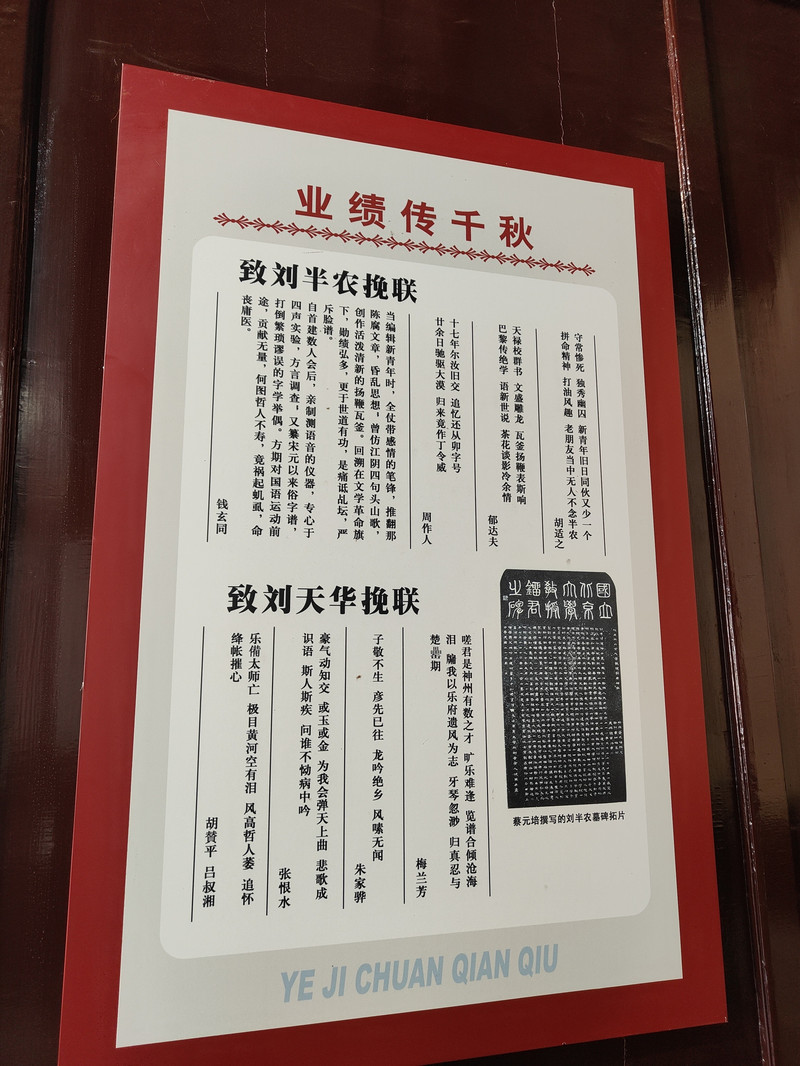

《業績傳千秋》是致劉半農和劉天華的輓聯,落落者分別有胡適之、鬱達夫、周作人、錢玄同和梅蘭方、朱家驊、張恨水、胡替平、呂叔湘等人,無一不是大名鼎鼎的人物,他們真誠地緬懷這兩位在文學界和音樂界都有著傑出成就的大師級人物。

南側廂房是劉半農的臥室,根據當年完婚時的原狀陳列,牆上懸掛他當年在常州府中學堂的學習結業證書和與夫人朱惠一家的合影照,書桌上陳列著他當年使用過的考籃、書箱等遺物。宣統三年,母親蔣氏病情嚴重,當時江南有用新媳婦沖喜的習俗,因此就匆匆與朱惠結了婚。朱惠比劉半農大三歲,性格開朗,待人謙和,對重病的婆母悉心服侍,讓劉半農十分欣慰。他們感情甚篤,可惜劉半農英年早逝,沒能白首偕老。

劉半農,原名壽彭,改名复,半農是他的字,後人一直以字相稱。他從小酷愛讀書,文才出眾,就讀於常州府中學堂,後在翰墨林小學任教,參加了革命軍。一九二零年,他赴歐洲深造,先後在英國倫敦大學和法國巴黎大學學習實驗語音學,獲得法國國家文學博士學位,是第一個獲得以外國國家名義授予的最高學銜的中國人。

他在擔任《新青年》編輯時發表了《我之文學改良觀》《詩與小說精神之革新》等進步文章,在文壇引起震動,他也成為新文化運動中一位鬥士。他開創了我國新詩流派白話詩,在當時影響非常大,他的主要作品有詩集《揚鞭集》《瓦釜集》、雜文集《半農雜文》和中國第一部探討攝影藝術的著作《半農談影》。

同時他還是我國語言學和攝影理論的奠基人,他的著作《漢語字聲實驗錄》榮獲“康士坦丁語言學專獎”,是我國第一個獲此殊榮的語言學家。我們現在仍在使用的“她”,就是由劉半農發明的。他的詩歌對近現代的影響也很大,一句“教我如何不想她”至今仍然作為多地詩會的標誌性宣傳語。

一九三四年,劉半農深入偏遠地區考察,在途中染上回歸熱,回北京後沒有接受很好的治療,於同年七月去世,年僅四十三 歲。

劉半農臥室後面有個小間,是紡織間。劉氏兄弟的祖母勤勞樸實,經常紡紗織布解決一家大小的穿衣,還為別人織布紡紗補貼家用。祖母夏氏去世後,這裡又成為了母親蔣氏勞作的地方。蔣氏據說不識字或者識字不多,但是她從嬰兒時代就生活在劉家,不管是思想還是生活習慣都與劉家一脈相承。要說她最大的成就,無疑就是三個兒子,個頂個的優秀。

北側廂房是劉天華的臥室,陳設也比較簡單,床雖然雕著花,但比起父母臥室和劉半農臥室的雕花來要簡單得多,據說這張床和旁邊的桌椅等用品,都是劉天華生前使用過的。劉天華與夫人殷尚真結婚後就住在這裡。一九一四年劉寶珊病危,於是便將好友殷可久家的女兒接來沖喜,尚真這個名字還是劉半農取的。雖說殷尚真對於丈夫醉心音樂並不理解,但她依然對丈夫關心備至,安貧若素,劉天華對這位賢內助也是很滿意的。

劉天華原名壽椿,早年就讀於常州中學的時候就是學校軍樂隊成員,不過當時他擅長的是吹軍號和軍笛。辛亥革命時期,他回到江陰加入江陰反滿青年團,負責吹奏軍號。後來,他跟隨哥哥前往上海工作,進入開明劇社,加入萬國音樂隊。在此期間,他學習了西洋樂器,包括管弦樂器、鋼琴、小提琴等。兩年後他赴常中學任教,主要教授音樂。同時,他還向民間藝人學習琵琶、二胡、古琴等,加深了對中國傳統音樂的理解。一九二二年後,他前往北京任教,擔任音樂教授,並創作出了多首知名的作品。他一生中最大的貢獻是把“不登大雅之堂”的二胡從民間推向了世界,並且大膽借鑒西樂改進國樂,使二胡的表現力達到了前所未有的高度。他創作了《病中吟》《月夜》《苦悶之謳》《悲歌》《良霄》《空山鳥語》《閒居吟》《光明行》《獨弦操》《燭影搖紅》十二首二胡曲和《歌舞引》《改進操》《虛籟》三首琵琶曲,此外還創作了一首絲竹合奏曲《變體新水令》。同時,他培養了大批二胡、琵琶的傳人,改編的《飛花點翠》成為琵琶經典樂曲。可惜的是,這位音樂大師於一九三二年不幸染上猩紅熱,因病去世,年僅三十七歲,比他的哥哥劉半農還要去世得早,只能說是天妒英才啊。

說起來,三兄弟的父母也不長壽,父親劉寶珊享年四十六歲,母親蔣氏去世時也僅四十歲左右。