★旅遊地點:江陰徐霞客旅遊博覽園

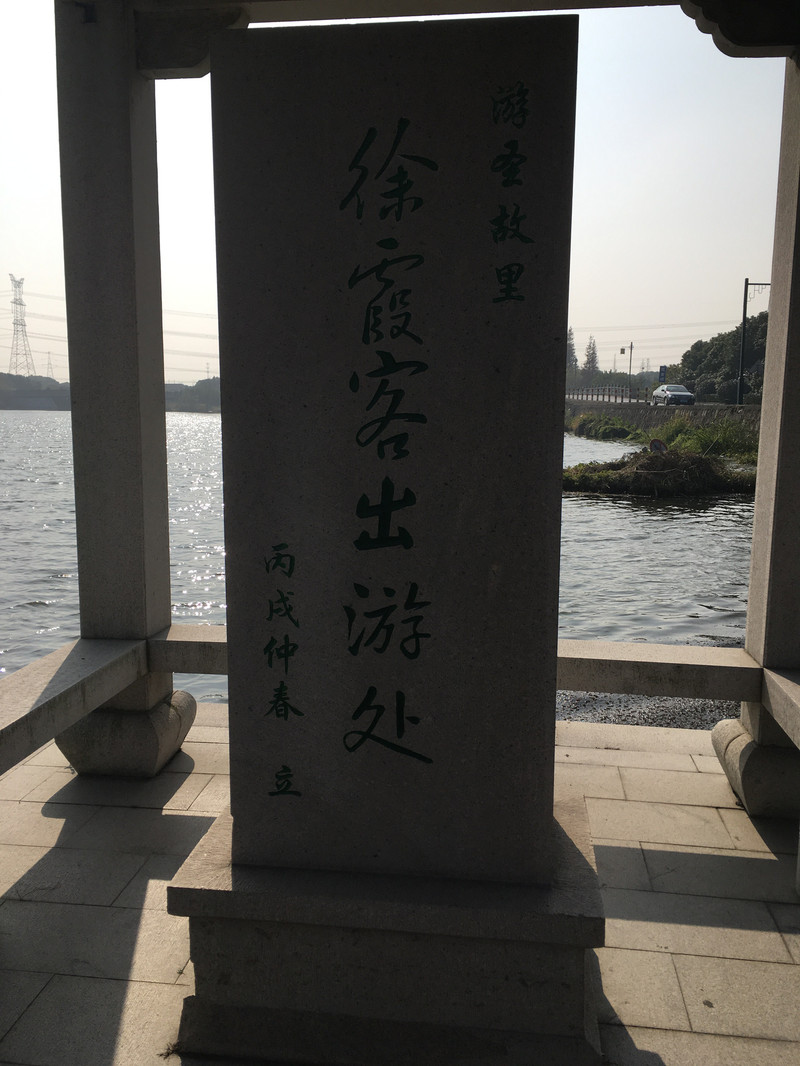

走出博物館大門,就是一片碑林。雖然都是現代碑刻的,但時有餘暇,便也饒有興致地挨個兒看下去。其實碑刻倒並不局限於這一處,最初吸引我的還是各色字體書寫的“遊”字。徐霞客是遊聖,他的一生足跡與“遊”自然息息相關。

這塊寫了很多“遊”字的石塊,就立在勝水湖畔,我們去勝水橋的時候,很容易就能看到它。石頭的本色上,用紅色描刻了這些大大小小、形態各異的“遊”字。對於書法沒有研究的我們,自然是無法完全分得清這此遊字的字體,能認出一多半已經是半猜半蒙的結果。把各種字體匯聚一堂,還是挺有意思的。用指尖摸驀著這些字,腦海裡早已經浮現出了徐霞客手持木杖、風塵塵僕僕地行走在深山老林的模樣。

有些“遊”字是古體,如果它們不是與其他的“遊”字們共處一石,我們決計認不出來,那竟然是“遊”字。唉,我們可不就是吃了沒文化的虧麼!

勝水湖畔沿著木棧道往前走,棧道旁有弧形的石牆,上面也有碑刻,都是一些吟詠徐霞客的詩詞歌賦。說實在的,如果寫得中規中矩,我們還能很輕易認出來。如果是行草,那就得費些時間。至於狂草黃草,咱就直接放棄了,不認識的比認識的還多,自然也沒法讀下去的。

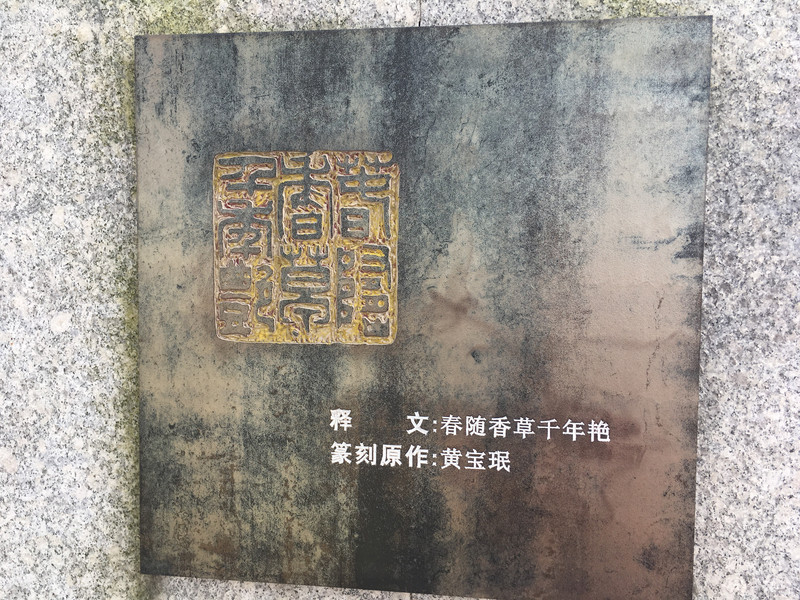

從博物館大門出來,可以沿著兩側先看一遍,這裡有兩組碑刻,一組是陶刻連環畫,用連環畫的形式,展現了徐霞客從出生到出遊,再到歸故里的一生經歷。另一組是印章和扇面,江陰雖不以印章出名,但這裡倒是集中了不少方印章。雖然很多字體未必認得出來,但是看著旁邊的簡體中文說明,再去看印章,七七八八都能參詳得出來了。說是扇面,其實也並不僅僅限於扇面,還有長方形、正方形等各種形狀,碑刻著一些禮讚徐霞客的詩文。

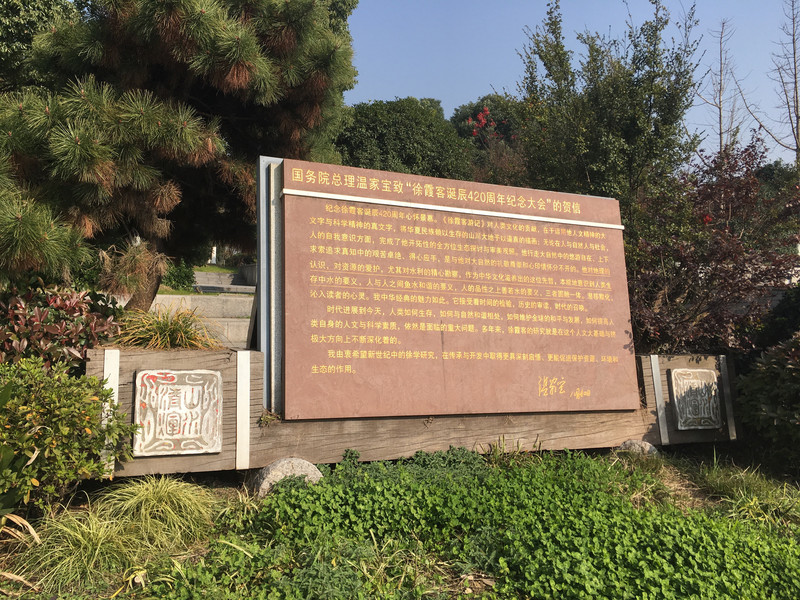

而把碑刻藝術展現得最淋漓盡致的,還屬徐霞客碑刻文化園。這裡位於博覽園中部,三面臨水,呈半島狀。園內共展示了全國著名書法家的作品一百五十幅,其中包括溫家寶總理的賀信。碑刻藝術展示牆達兩千餘米,其實也包括了我們一路走來的牆吧。

這塊區域佔地面積很大,據說碑刻藝術展示的面積達五千平方米。有的碑刻上了牆,這些牆也高矮不一。高的牆碑刻的內容自然就豐富得多,包括連環畫、長篇書法甚至地圖,應有盡有。矮些的牆則基本上只是一些小幅的作品,大多數是一些印章碑刻。

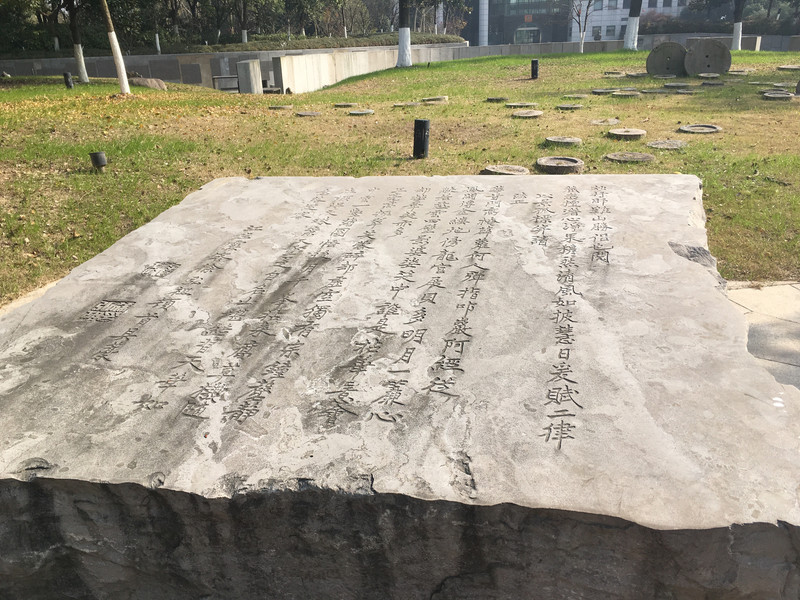

更多的印章篆刻被鋪在地方,或四四方方,或長短不一。這些石塊錯落有致,或在草叢裡偶見一方,或在路畔依次鋪排。有一座探入湖心的半島更是用這些石塊鋪出了一條路來,正中的是有著“中華第一印”之稱的石刻。這塊石頭一人多高見方,除了貼著石頭的那一面,其他三面都有刻文,有陰刻,也有陽刻。除了一面是迤邐而來的石刻,其餘三面都環水,這塊印章顯得格外的氣勢磅礴。

而圍擁著它的其他石刻,其實體量都不小。有的石塊則被埋在水邊,露出大半的石體,上面也刻著或方或圓的印章。有時候一塊石頭上不止一個印章,只是這些字體不是我們認識的簡體字,所以也認不出上面刻的是什麼。有閒的時候,還能猜上幾枚,兩個人每每會爭論一小會兒,才相視一笑丟開去。

除了“第一印”,旁邊還有“中華第一硯”“中華第一筆”,這兩件都是石製的,硯台上躺一個人都綽綽有餘,完全可以在裡面打滾。第一筆就在硯台的右側,筆架也是很大的。

石書也很大,不知道能不能稱得上“中華第一書”。這類石書倒是不罕見,但我以前並沒有見過這麼大的尺寸。

要說徐霞客旅遊博覽園的人文景觀,其實真是不少,“博覽”這兩個字,倒並不覺得有多誇張。只是這些碑刻,不是一般人能夠欣賞的,書法愛好者、篆刻愛好者或許會感興趣,但人家也未必對這些書法和篆刻的內容感興趣。因此,博覽園裡游客寥落,雖然覺得遺憾,但又在情理之中。

除了這些人文景觀,博覽園的自然景觀也是不錯的。水文島上的杉已經紅了葉子,亭台樓閣雖然不算密集,但走得累了可以坐在亭子裡看看景,也是很悠閒自得的。還有勝水橋和勝水湖,也是值得流連的地方。

自駕游:江陰徐霞客旅遊博覽園

12月初冬